歯に黒い線ができた|虫歯?汚れ?放置するとどうなるか、早め治療が大切な理由|岡山市にある歯医者【政久歯科醫院】

2025年12月16日

当院にお越しいただく患者様の中には、「歯に黒い線ができてしまって、白くしたい」とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。

多くの場合、いつの間にか黒い線が現れ、痛みはなく、時間とともにその線がだんだん濃くなってきたと感じている方がほとんどです。

痛みがないからと放置しても良いのかどうか、そして何より見た目が気になってしまいますよね。特に目立つ前歯に黒い線があると、きれいに保ちたいという気持ちが強くなるのは当然のことです。

この記事では、歯に黒い線ができる原因と、その治療法について詳しくご説明します。

どんな方法で改善できるのか、ぜひご参考にしてください。

歯に黒い線ができる原因とは?

1. 食べ物や飲み物による着色汚れ

コーヒーや紅茶、カレーなどの色が強い食べ物や飲み物が原因で、歯の表面に黒い線がつくことがあります。これらは「着色汚れ」と呼ばれ、歯のエナメル質に色素が沈着することで黒く見えます。

2. 喫煙によるヤニ

タバコを吸うことで、煙に含まれるヤニが歯に付着し、黒い線を作ることがあります。喫煙歴が長い方ほど、ヤニによる着色が目立つことがあります。

3. 歯石の蓄積

歯垢(プラーク)が硬くなり歯石に変わると、黒ずんだり、茶色っぽく見えることがあります。歯石は歯の表面にこびりついて、どんどん色がついてしまいます。歯石が溜まりやすい場所は歯と歯茎の境目や奥歯の裏側などです。

4. 虫歯が進行している

黒い線が虫歯によるものの場合もあります。虫歯が進行していくと、歯の内部が黒く変色し、その部分が目立つようになります。痛みやしみる感じがあれば、虫歯の可能性が高いので早めに歯科医院を受診しましょう。

5. 詰め物や被せ物の変色

詰め物や被せ物が経年劣化して、黒く変色することがあります。特に金属を使った詰め物が原因となることが多く、金属の溶け出しが歯の根元に黒い線として現れることがあります。

6. 歯の神経の問題

神経を取った歯は、歯の色が変わりやすく、黒くなることがあります。これも歯の中で何かが原因で、色が沈着していくためです。

黒い線ができる原因はいくつかありますが、もし、これらの原因で気になる部分があれば、早めに歯科医院で診てもらいましょう。

歯医者でできる黒い線の治療方法

歯に黒い線ができてしまった場合、自己判断で放置するのではなく、歯科医院での治療を受けることをおすすめします。

ここでは、当院で行う主な治療法を紹介します。

1. 歯のクリーニング(スケーリング)

歯の黒い線が食べ物やタバコのヤニ、歯石によるものである場合、歯科医院で行うクリーニング(スケーリング)で取り除くことができます。スケーリングは、歯科専用の器具を使って歯の表面に付着した歯石や汚れを取り除く治療法です。

こんな人におすすめ

- ・着色汚れや歯石が溜まりやすい人

- ・喫煙者や色の濃い飲み物をよく飲む人

2. PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)

PMTCは、歯科医院で行う専門的な歯のクリーニングです。専用の機械と歯磨き粉を使って、歯の表面を丁寧に磨き、汚れを落とす治療法です。歯の隅々まできれいに磨けるため、家庭での歯磨きでは届かない部分もきれいにできます。

こんな人におすすめ

- ・黒い線がついている部分が広範囲にわたる人

- ・予防的に歯の健康を保ちたい人

3. 歯のホワイトニング

黒い線が歯の色素沈着によるものであれば、ホワイトニングを行うことで歯の色を明るくすることができます。ホワイトニングは、歯科医院で行う専用の薬剤を使って歯の内側から色素を分解し、歯を白くする治療法です。

こんな人におすすめ

- ・歯に黒い線ができたことがあるが、色が気になる人

- ・歯の全体的な色が暗くなったと感じる人

4. 詰め物の交換

黒い線が詰め物や被せ物の変色によるものであれば、詰め物や被せ物を新しいものに交換することで改善できます。歯科医院では、金属を使用した詰め物をセラミックやコンポジットレジンに交換することができます。これにより、見た目の改善とともに、歯の健康を守ることができます。

こんな人におすすめ

- ・金属の詰め物や被せ物を使っている人

- ・詰め物や被せ物の変色が気になる人

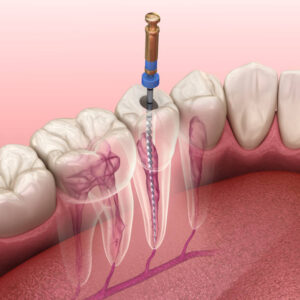

5. 歯の神経治療(根管治療)

もし黒い線が虫歯によるもので、さらに進行している場合、根管治療が必要になることもあります。神経を取る治療を行うことで、痛みや黒ずみを取り除くことができます。根管治療後、歯を補強するための詰め物や被せ物が必要になります。

こんな人におすすめ

- ・黒い線が虫歯によるもので、痛みやしみる感じがある人

- ・神経を取る必要がある場合

これらの治療法を受けることで、黒い線をきれいに取り除いたり、歯の健康を回復させたりすることができます。

自宅でできる黒い線の予防法とケア方法

歯に黒い線がつかないようにするためには、普段の歯のケアを少し意識するだけで十分効果があります。ここでは、自宅でできる予防法とケア方法をご紹介します。

1. 正しい歯磨きで黒い線を防ぐ

歯磨きは黒い線の予防に最も大切なポイントです。毎日の歯磨きで、食べ物や飲み物の色素や歯垢を取り除くことができます。

歯磨き粉選び

着色汚れが気になる方は、研磨剤入りの歯磨き粉を使うのが効果的です。歯の表面を磨いて、汚れをしっかりと落とします。

磨き方

歯ブラシを使って、歯と歯茎の境目を中心にやさしく磨きましょう。力を入れすぎず、歯の表面全体を丁寧に磨くことが大切です。

磨き残しを防ぐ

歯の裏側や奥歯など、磨きにくい部分もしっかり磨くようにしましょう。歯間ブラシやフロスを使うと、さらに効果的です。

2. 歯磨き後のマウスウォッシュで予防

歯磨きだけでは取りきれない細菌や汚れが残ることがあります。そこで、マウスウォッシュ(うがい薬)を使用することで、口内をさっぱりと清潔に保ち、黒い線の原因となる歯垢や歯石の予防ができます。

使い方

歯磨き後に、マウスウォッシュを30秒から1分間ほど口に含んでうがいをしましょう。これで口内全体をリフレッシュできます。

3. 着色汚れを防ぐ飲み物の選び方

コーヒー、紅茶、赤ワインなど、色が濃い飲み物は歯に着色汚れをつけやすいので、飲んだ後はすぐに口をゆすぐと効果的です。

ストローを使う

飲み物が歯に直接触れないようにストローを使うと、着色汚れを防げます。

飲んだ後に水を飲む

色の強い飲み物を飲んだ後は、水を飲んで口内を洗い流すことで、汚れが歯に残りにくくなります。

4. 定期的な歯のクリーニング

自宅でできるケアだけでは完全に汚れを防げない場合もあります。定期的に歯科医院でクリーニングを受けることが、黒い線の予防につながります。

目安

3〜6ヶ月に1回、歯科医院での定期検診とクリーニングを受けることで、着色汚れや歯石を取り除き、黒い線の予防ができます。

5. 生活習慣の見直し

歯の健康には生活習慣も大きな影響を与えます。健康的な食生活や、適度な水分補給などを心がけることが、黒い線の予防に役立ちます。

栄養バランスの取れた食事

ビタミンCやカルシウムを多く含む食事を心がけましょう。これにより、歯の健康をサポートできます。

水分補給

口内を乾燥させないように、十分な水分を摂取することも大切です。

黒い線を放置するとどうなる?歯の健康リスクとは

歯に黒い線ができると、見た目が気になるだけでなく、放置することによる健康リスクもあります。ここでは、黒い線を放置した場合に起こり得るリスクについて詳しく見ていきましょう。

1. 歯周病(歯茎の病気)

黒い線が歯石やプラーク(歯垢)によるものである場合、放置すると歯周病の原因になることがあります。歯周病は、歯茎が炎症を起こし、最終的には歯を支える骨が溶けてしまう病気です。

放置すると

- ・歯茎が腫れたり、出血したりすることがあります。

- ・痛みが増したり、口臭がひどくなったりします。

- ・歯を失う可能性が高くなります。

2. 虫歯(う蝕)

黒い線が虫歯によるものの場合、放置しておくと虫歯が進行し、歯の内部にまで影響を与えます。初期の虫歯は痛みを感じにくいため、気づかずに放置しがちですが、放置すると治療が難しくなります。

放置すると

- ・進行した虫歯は歯の神経にまで達し、激しい痛みを引き起こします。

- ・歯の根っこにまで影響が広がり、最終的には歯を抜かなければならなくなることもあります。

3. 歯の変色が進行する

黒い線が歯の着色汚れや詰め物の変色によるものである場合、それを放置すると変色が進行し、歯の見た目が悪化します。特に金属の詰め物や被せ物が原因の場合、見た目が非常に目立つようになります。

放置すると

- ・見た目が悪くなるだけでなく、周りの歯と比較して目立つことになります。

- ・見た目を気にするあまり、笑顔を避けるようになることもあります。

4. 根面う蝕(歯の根の虫歯)

特に歯茎が下がっている部分に黒い線ができると、それは根面う蝕(歯の根の部分の虫歯)である可能性があります。この状態を放置すると、歯の内部まで虫歯が進行し、治療が困難になります。

放置すると

- ・歯茎が下がってしまっているため、根の部分に虫歯ができると、痛みが強くなることが多いです。

- ・根の治療が必要になるため、治療が長引き、費用もかさむことがあります。

5. 口臭や不快感の原因になる

黒い線が歯石や歯垢によるものである場合、放置すると口臭の原因になることがあります。歯垢や歯石に含まれる細菌が増殖することで、口臭がひどくなり、他の人に不快感を与える可能性があります。

放置すると

- ・不快な口臭が続き、自己管理に対する自信が失われます。

- ・会話や食事時に気になることが増え、コミュニケーションにも支障をきたすことがあります。

歯の黒い線が気になる方は岡山の【政久歯科醫院】へ

歯の黒い線が気になる方へ、まずは原因や治療法を知ることが大切です。

着色汚れや虫歯、歯周病など、さまざまな原因が考えられますが、早めに対処することで改善することができることがほとんどです。

当院では、患者様一人ひとりに最適な治療法をご提案し、見た目もよい、健康な歯をサポートさせていただきます。

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設