歯に黒い線ができた|虫歯?汚れ?放置するとどうなるか、早め治療が大切な理由|岡山市にある歯医者【政久歯科醫院】

2025年12月16日

当院にお越しいただく患者様の中には、「歯に黒い線ができてしまって、白くしたい」とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。

多くの場合、いつの間にか黒い線が現れ、痛みはなく、時間とともにその線がだんだん濃くなってきたと感じている方がほとんどです。

痛みがないからと放置しても良いのかどうか、そして何より見た目が気になってしまいますよね。特に目立つ前歯に黒い線があると、きれいに保ちたいという気持ちが強くなるのは当然のことです。

この記事では、歯に黒い線ができる原因と、その治療法について詳しくご説明します。

どんな方法で改善できるのか、ぜひご参考にしてください。

歯に黒い線ができる原因とは?

1. 食べ物や飲み物による着色汚れ

コーヒーや紅茶、カレーなどの色が強い食べ物や飲み物が原因で、歯の表面に黒い線がつくことがあります。これらは「着色汚れ」と呼ばれ、歯のエナメル質に色素が沈着することで黒く見えます。

2. 喫煙によるヤニ

タバコを吸うことで、煙に含まれるヤニが歯に付着し、黒い線を作ることがあります。喫煙歴が長い方ほど、ヤニによる着色が目立つことがあります。

3. 歯石の蓄積

歯垢(プラーク)が硬くなり歯石に変わると、黒ずんだり、茶色っぽく見えることがあります。歯石は歯の表面にこびりついて、どんどん色がついてしまいます。歯石が溜まりやすい場所は歯と歯茎の境目や奥歯の裏側などです。

4. 虫歯が進行している

黒い線が虫歯によるものの場合もあります。虫歯が進行していくと、歯の内部が黒く変色し、その部分が目立つようになります。痛みやしみる感じがあれば、虫歯の可能性が高いので早めに歯科医院を受診しましょう。

5. 詰め物や被せ物の変色

詰め物や被せ物が経年劣化して、黒く変色することがあります。特に金属を使った詰め物が原因となることが多く、金属の溶け出しが歯の根元に黒い線として現れることがあります。

6. 歯の神経の問題

神経を取った歯は、歯の色が変わりやすく、黒くなることがあります。これも歯の中で何かが原因で、色が沈着していくためです。

黒い線ができる原因はいくつかありますが、もし、これらの原因で気になる部分があれば、早めに歯科医院で診てもらいましょう。

歯医者でできる黒い線の治療方法

歯に黒い線ができてしまった場合、自己判断で放置するのではなく、歯科医院での治療を受けることをおすすめします。

ここでは、当院で行う主な治療法を紹介します。

1. 歯のクリーニング(スケーリング)

歯の黒い線が食べ物やタバコのヤニ、歯石によるものである場合、歯科医院で行うクリーニング(スケーリング)で取り除くことができます。スケーリングは、歯科専用の器具を使って歯の表面に付着した歯石や汚れを取り除く治療法です。

こんな人におすすめ

- ・着色汚れや歯石が溜まりやすい人

- ・喫煙者や色の濃い飲み物をよく飲む人

2. PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)

PMTCは、歯科医院で行う専門的な歯のクリーニングです。専用の機械と歯磨き粉を使って、歯の表面を丁寧に磨き、汚れを落とす治療法です。歯の隅々まできれいに磨けるため、家庭での歯磨きでは届かない部分もきれいにできます。

こんな人におすすめ

- ・黒い線がついている部分が広範囲にわたる人

- ・予防的に歯の健康を保ちたい人

3. 歯のホワイトニング

黒い線が歯の色素沈着によるものであれば、ホワイトニングを行うことで歯の色を明るくすることができます。ホワイトニングは、歯科医院で行う専用の薬剤を使って歯の内側から色素を分解し、歯を白くする治療法です。

こんな人におすすめ

- ・歯に黒い線ができたことがあるが、色が気になる人

- ・歯の全体的な色が暗くなったと感じる人

4. 詰め物の交換

黒い線が詰め物や被せ物の変色によるものであれば、詰め物や被せ物を新しいものに交換することで改善できます。歯科医院では、金属を使用した詰め物をセラミックやコンポジットレジンに交換することができます。これにより、見た目の改善とともに、歯の健康を守ることができます。

こんな人におすすめ

- ・金属の詰め物や被せ物を使っている人

- ・詰め物や被せ物の変色が気になる人

5. 歯の神経治療(根管治療)

もし黒い線が虫歯によるもので、さらに進行している場合、根管治療が必要になることもあります。神経を取る治療を行うことで、痛みや黒ずみを取り除くことができます。根管治療後、歯を補強するための詰め物や被せ物が必要になります。

こんな人におすすめ

- ・黒い線が虫歯によるもので、痛みやしみる感じがある人

- ・神経を取る必要がある場合

これらの治療法を受けることで、黒い線をきれいに取り除いたり、歯の健康を回復させたりすることができます。

自宅でできる黒い線の予防法とケア方法

歯に黒い線がつかないようにするためには、普段の歯のケアを少し意識するだけで十分効果があります。ここでは、自宅でできる予防法とケア方法をご紹介します。

1. 正しい歯磨きで黒い線を防ぐ

歯磨きは黒い線の予防に最も大切なポイントです。毎日の歯磨きで、食べ物や飲み物の色素や歯垢を取り除くことができます。

歯磨き粉選び

着色汚れが気になる方は、研磨剤入りの歯磨き粉を使うのが効果的です。歯の表面を磨いて、汚れをしっかりと落とします。

磨き方

歯ブラシを使って、歯と歯茎の境目を中心にやさしく磨きましょう。力を入れすぎず、歯の表面全体を丁寧に磨くことが大切です。

磨き残しを防ぐ

歯の裏側や奥歯など、磨きにくい部分もしっかり磨くようにしましょう。歯間ブラシやフロスを使うと、さらに効果的です。

2. 歯磨き後のマウスウォッシュで予防

歯磨きだけでは取りきれない細菌や汚れが残ることがあります。そこで、マウスウォッシュ(うがい薬)を使用することで、口内をさっぱりと清潔に保ち、黒い線の原因となる歯垢や歯石の予防ができます。

使い方

歯磨き後に、マウスウォッシュを30秒から1分間ほど口に含んでうがいをしましょう。これで口内全体をリフレッシュできます。

3. 着色汚れを防ぐ飲み物の選び方

コーヒー、紅茶、赤ワインなど、色が濃い飲み物は歯に着色汚れをつけやすいので、飲んだ後はすぐに口をゆすぐと効果的です。

ストローを使う

飲み物が歯に直接触れないようにストローを使うと、着色汚れを防げます。

飲んだ後に水を飲む

色の強い飲み物を飲んだ後は、水を飲んで口内を洗い流すことで、汚れが歯に残りにくくなります。

4. 定期的な歯のクリーニング

自宅でできるケアだけでは完全に汚れを防げない場合もあります。定期的に歯科医院でクリーニングを受けることが、黒い線の予防につながります。

目安

3〜6ヶ月に1回、歯科医院での定期検診とクリーニングを受けることで、着色汚れや歯石を取り除き、黒い線の予防ができます。

5. 生活習慣の見直し

歯の健康には生活習慣も大きな影響を与えます。健康的な食生活や、適度な水分補給などを心がけることが、黒い線の予防に役立ちます。

栄養バランスの取れた食事

ビタミンCやカルシウムを多く含む食事を心がけましょう。これにより、歯の健康をサポートできます。

水分補給

口内を乾燥させないように、十分な水分を摂取することも大切です。

黒い線を放置するとどうなる?歯の健康リスクとは

歯に黒い線ができると、見た目が気になるだけでなく、放置することによる健康リスクもあります。ここでは、黒い線を放置した場合に起こり得るリスクについて詳しく見ていきましょう。

1. 歯周病(歯茎の病気)

黒い線が歯石やプラーク(歯垢)によるものである場合、放置すると歯周病の原因になることがあります。歯周病は、歯茎が炎症を起こし、最終的には歯を支える骨が溶けてしまう病気です。

放置すると

- ・歯茎が腫れたり、出血したりすることがあります。

- ・痛みが増したり、口臭がひどくなったりします。

- ・歯を失う可能性が高くなります。

2. 虫歯(う蝕)

黒い線が虫歯によるものの場合、放置しておくと虫歯が進行し、歯の内部にまで影響を与えます。初期の虫歯は痛みを感じにくいため、気づかずに放置しがちですが、放置すると治療が難しくなります。

放置すると

- ・進行した虫歯は歯の神経にまで達し、激しい痛みを引き起こします。

- ・歯の根っこにまで影響が広がり、最終的には歯を抜かなければならなくなることもあります。

3. 歯の変色が進行する

黒い線が歯の着色汚れや詰め物の変色によるものである場合、それを放置すると変色が進行し、歯の見た目が悪化します。特に金属の詰め物や被せ物が原因の場合、見た目が非常に目立つようになります。

放置すると

- ・見た目が悪くなるだけでなく、周りの歯と比較して目立つことになります。

- ・見た目を気にするあまり、笑顔を避けるようになることもあります。

4. 根面う蝕(歯の根の虫歯)

特に歯茎が下がっている部分に黒い線ができると、それは根面う蝕(歯の根の部分の虫歯)である可能性があります。この状態を放置すると、歯の内部まで虫歯が進行し、治療が困難になります。

放置すると

- ・歯茎が下がってしまっているため、根の部分に虫歯ができると、痛みが強くなることが多いです。

- ・根の治療が必要になるため、治療が長引き、費用もかさむことがあります。

5. 口臭や不快感の原因になる

黒い線が歯石や歯垢によるものである場合、放置すると口臭の原因になることがあります。歯垢や歯石に含まれる細菌が増殖することで、口臭がひどくなり、他の人に不快感を与える可能性があります。

放置すると

- ・不快な口臭が続き、自己管理に対する自信が失われます。

- ・会話や食事時に気になることが増え、コミュニケーションにも支障をきたすことがあります。

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設

「食べる力」は小さな頃から育つ 〜お口の成長は、一生ものの財産〜|岡山市にある歯医者【政久歯科醫院】

2025年11月26日

私は普段、小児歯科を中心に診療していますが、最近は訪問歯科にも携わる機会があります。

子どもたちのお口と、ご高齢の方のお口――一見違う世界のようでも、どちらも「生きる力を支えるお口の力」が根本にあることを日々感じています。

この気づきをもとに、今回は小児期からの“食べる力”の大切さについてお伝えします。

🍀訪問歯科で感じたこと

施設やご自宅などに訪問し、口腔ケアやむし歯治療、入れ歯の修理などを行う中で感じることがあります。

それは、『外出が難しい方には、必ず理由がある』ということ。

老衰や脳血管疾患、認知症など、体の機能や心の動きに制限がある中で、

それでも「食べたい」「話したい」「笑いたい」と願う方がたくさんおられます。

そしてその思いを支えるのが、“お口”です。

お口が清潔で、噛んで飲み込む力が保たれていると、

感染予防になるだけでなく、「おいしい」「楽しい」という感情が戻ってきます。

入れ歯を調整し、痛みが取れただけで

「やっと食べられた」「また好きなものが食べたい」と笑顔を見せてくださる瞬間。

その姿に、“食べることは生きる力そのもの”だと感じます。

👶そして気づくのは、「その力は子どもの頃から育つ」ということ

高齢になってからの噛む力・飲み込む力を支えるのは、実は子どもの頃に育まれた“お口の機能”です。

- ・よく噛む習慣

- ・口を閉じて飲み込む力

- ・柔らかすぎない食事でお口を使う経験

こうした日々の積み重ねが、将来の「食べる力」をつくります。

だからこそ、小児期のお口育ては「むし歯予防」だけではなく、

“一生自分の口で食べるための準備期間”でもあるのです。

🌱今のお口に合ったサポートを

「食べるのが遅い」「すぐこぼす」「好き嫌いが多い」

これらは、“しつけ”や“マナー“の問題だけではないかもしれません。

お口の機能の発達については、別のブログでお話ししていますので、ぜひご覧ください

→食事の時間、長いのは仕方ない?

無理に頑張らせるよりも、

お子さんの“今”に合ったサポートをすることで、

笑顔でおいしく食べる力が自然と育っていきます。

🌸“今”を大切にすることが、“未来”の笑顔を守る

訪問歯科で出会う方々が教えてくれたこと。

それは、「食べることをあきらめない気持ち」が、どんなときも人を元気にするということです。

その力の土台は、子どもの頃から育まれています。

“食べる力”を育てることは、“生きる力”を育てること。

政久歯科醫院では、

小児期の「お口の機能の発達」から、

高齢期の「食べる力の維持」まで、

患者様の“今”に合わせたサポートを大切にしています。

食べる時間が長い、噛むのが苦手、そんな“気になる”があれば、

それは成長のチャンスかもしれません。

お子さん一人ひとりに合った「お口育て」、一緒に見つけていきましょう。

💬小児担当の歯科衛生士として

私は普段、小児の診療に携わっていますが、

訪問歯科を通して「今の子どもたちの未来」も改めて考えるきっかけになりました。

どの年齢でも、“お口の健康”は「生きる力」に直結しています。

だからこそ、今できる小さな習慣を大切にして、

“生涯” 笑顔で食べられるように、一緒にお口育てをしていきましょう!

政久歯科醫院の小児歯科についてはこちら⇨

この記事の筆者

歯科衛生士:中島加奈

プロフィール

- 歯科衛生士歴22年

- 米粉ナチュラルアドバイザー

- 3児の母

- お口育て教室・離乳食講座開催

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設

歯茎が腫れて痛いときの原因は? 対処法や受診の目安について詳しく解説!|岡山市にある歯医者【政久歯科醫院】

2025年9月8日

歯茎が急に腫れてズキズキ痛むと、「どうすればいいの?」と不安になりますよね。

特に夜間や休日など、すぐに歯医者へ行けないときは 「歯茎が痛いときの応急処置」 を知っているかどうかで、その後の症状の悪化を防げるかが変わってきます。

本記事では、歯茎の痛みの原因から、自宅でできる応急処置、放置してはいけない症状の見分け方、歯科医院での治療内容、そして再発を防ぐ予防法までわかりやすく解説します。

歯茎が痛いのはなぜ?考えられる主な原因

歯茎の痛みは「一時的な口内トラブル」から「進行性の病気」まで、さまざまな原因で起こります。

痛みの程度や発生するタイミングによって背景は異なるため、まずは代表的な原因を知っておくことが大切です。

歯周病や歯肉炎による炎症

最も多い原因のひとつが、歯周病や歯肉炎です。

歯と歯茎の境目に歯垢や歯石がたまると、細菌が炎症を引き起こし、歯茎の腫れや出血、ズキズキする痛みが出やすくなります。

初期段階の歯肉炎は軽度の腫れや赤みだけですが、放置すると歯周病へと進行し、歯を支える骨が溶けてしまうリスクもあります。

政久歯科醫院の歯周病治療についてはこちら⇨

親知らずや虫歯が関係する場合

親知らずが斜めに生えていたり、歯ぐきの中に埋まっていたりする場合、周囲の歯茎に炎症(智歯周囲炎)が起こりやすくなります。

特に奥歯は歯ブラシが届きにくいため、汚れが残りやすく痛みの原因となります。

また、虫歯が進行して歯の神経まで感染が広がると、歯茎の奥に膿がたまり、強い痛みや腫れを伴うことがあります。

政久歯科醫院の親知らず抜歯についてはこちら⇨

生活習慣やストレスによる影響

歯茎の痛みは、生活習慣や体調の変化から生じることもあります。

- ・睡眠不足や疲労による免疫力低下

- ・ストレスによる食いしばり・歯ぎしり

- ・偏った食生活や喫煙による血流の悪化

これらは歯茎の抵抗力を下げ、炎症や痛みを悪化させる要因となります。

特に疲れているときに痛みが出やすいのは、こうした全身状態が影響しているためです。

👉 歯茎の痛みは「歯周病」「親知らず」「虫歯」などの明確な病気から、「生活習慣やストレス」といった見えにくい要因まで幅広く関係しています。

痛みが繰り返し出る場合は、早めに受診することが大切です。

自宅でできる応急処置とセルフケア

歯茎の痛みを感じたとき、まず大切なのは「清潔を保ち、炎症を悪化させないこと」です。

ここでは、受診する前に自宅でできるセルフケアを紹介します。

歯磨き・うがいで口内を清潔に保つ

歯茎が痛むと歯磨きを避けがちですが、汚れを放置すると細菌が増え、症状が悪化します。力を入れすぎず、やわらかめの歯ブラシを使って丁寧に磨きましょう。

また、歯磨き後には殺菌成分入りのうがい薬を活用することで、細菌の繁殖を抑え、炎症をやわらげる効果が期待できます。

冷やす/市販薬を使うときの注意点

強い腫れやズキズキする痛みには「冷やす」ことが有効です。

氷を直接当てず、清潔なタオルや保冷剤を頬の外側にあてて冷やすと、炎症による腫れを抑えられます。

さらに、痛みが強い場合は市販の鎮痛薬を一時的に使用してもかまいません。

ただし、あくまで一時的な対処にすぎず、根本的な治療にはなりませんので、使用後は必ず歯科医院を受診しましょう。

やってはいけない行為(温める・強い刺激)

痛みを和らげようと、熱いお風呂や温かいタオルで温めるのは逆効果です。炎症による血流が増えて、腫れや痛みが強まる可能性があります。

また、患部を強く押したり、固い食べ物を噛んだりするのも避けてください。歯茎に余計な刺激が加わり、炎症が悪化するおそれがあります。

👉 応急処置はあくまで「痛みを一時的に和らげる方法」であり、原因を取り除くものではありません。

症状が続く場合は、なるべく早く受診しましょう。

放置は危険!歯科医院を受診すべきサイン

歯茎の痛みは一時的に治まることもありますが、原因が解決していない限り再び悪化するケースが多くあります。

とくに以下のような症状が見られる場合は「自然に治るだろう」と放置せず、早めの歯科受診が必要です。

強い痛みや腫れが数日続くとき

軽い違和感であれば一時的に収まることもありますが、2〜3日以上強い痛みや腫れが続く場合は、炎症が歯茎の奥や歯の神経に広がっている可能性が高く、放置すると治療が難しくなります。

膿・出血・歯のぐらつきがあるとき

歯茎から膿が出たり、歯磨きのたびに血が出るのは炎症の悪化サインです。

また、歯がぐらつく場合は歯を支える骨が破壊されている可能性があり、この段階では早期治療を行わないと歯を失うリスクが高まります。

発熱や全身の不調を伴うとき

歯茎の炎症が悪化すると、発熱やリンパの腫れ、倦怠感など全身に症状が及ぶことがあります。これは細菌感染が広がっているサインで、場合によっては全身疾患に発展することもあるため、自己判断せず速やかに歯科医院を受診する必要があります。

👉 こうした症状があるときに放置するのは非常に危険です。「いつものことだから大丈夫」と思わず、早めに歯科医院で受診しましょう。

歯科医院での治療方法とは?

まず急性症状をとっていき、その後に原因に対しての治療を行います。「歯茎が痛いから歯医者に行きたいけれど、どんな治療をされるのか不安…」と感じる方は少なくありません。

実際の歯科医院での治療は、症状の原因や進行度に合わせて段階的に行われます。ここでは代表的な治療法をご紹介します。

薬で炎症を抑える処置

腫れや痛みが強い場合は、抗菌薬や消炎薬を使って炎症を抑える処置を行います。

局所的に薬を塗布する方法や、必要に応じて内服薬を併用することで、炎症や感染の拡大を防ぎます。痛みを和らげながら治療を進められるため、不安を感じやすい方にも安心です。

外科的な処置が必要なケース

膿がたまっている場合や、親知らずが原因で炎症を繰り返す場合には、外科的な処置が必要になることがあります。

膿を排出する切開などが代表的な処置です。いずれも局所麻酔下で行うため、痛みを抑えながら治療が可能です。

再発を防ぐために今日からできる予防法

歯茎の痛みは、治療を受けて一度落ち着いても、生活習慣やケアの方法次第で再発してしまうことがあります。健康な歯と歯茎を守るためには、日常の習慣を見直し「予防」を意識することが大切です。

正しい歯磨きとフロスの習慣化

歯ブラシだけでは歯と歯の間や歯茎の境目の汚れは取り切れません。毎日の歯磨きに加えて、デンタルフロスや歯間ブラシを使うことで、細菌の温床となるプラークを効果的に除去できます。

また、力を入れすぎず小刻みに磨く「正しいブラッシング」を習慣化することで、歯茎を傷つけずに清潔を保つことができます。

食生活・生活習慣の見直し

歯茎の健康は全身のコンディションにも影響されます。栄養バランスのとれた食事を心がけ、ビタミンCやカルシウムを意識的に摂ることが大切です。

さらに、喫煙や過度の飲酒、睡眠不足は歯茎の抵抗力を弱め、炎症を起こしやすくします。生活習慣を見直すことは、歯茎の再発予防に直結します。

定期検診で早期発見・早期治療

どんなに丁寧にセルフケアをしていても、歯石や磨き残しは少しずつ溜まっていきます。定期的に歯科医院でクリーニングを受けることで、歯周病や虫歯の芽を早期に発見し、軽いうちに対応できます。

「半年に1回」を目安に通うことで、再発のリスクを大幅に減らすことができます。

👉 歯茎の痛みを繰り返さないためには、毎日のケア+生活習慣の改善+定期検診が3本柱です。日常に少しずつ取り入れることで、長期的に健康なお口を維持できます。

政久歯科醫院の予防歯科についてはこちら⇨

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 歯茎が痛いときに市販薬で治りますか?

市販の鎮痛薬や殺菌効果のあるうがい薬で一時的に痛みを和らげることは可能です。しかし根本的な原因は解決できないため、痛みが続く場合は早めに歯科医院を受診してください。

Q2. 歯茎が痛いときは歯磨きをしても大丈夫?

はい、やさしく行えば問題ありません。痛いからといって歯磨きをやめてしまうと細菌が増えて悪化するため、やわらかい歯ブラシで丁寧に磨き、清潔を保つことが大切です。

Q3. 歯茎の痛みは自然に治りますか?

軽度の炎症であれば一時的に治まることもありますが、多くは再発します。特に歯周病や虫歯が原因の場合は自然治癒しないため、歯科医院での診断・治療が必要です。

Q4. 歯茎が痛いときは何科に行けばいいですか?

歯茎の痛みは歯科で診てもらうのが基本です。親知らずや歯周病、虫歯など多くの原因は歯科治療の範囲になります。

Q5. 歯茎の痛みを予防するにはどうすればいいですか?

毎日の正しい歯磨きとフロス、生活習慣の改善、そして定期的な歯科検診が効果的です。半年に1回程度のクリーニングで再発を防ぎましょう。

歯茎の痛みでお困りの方は岡山市の政久歯科醫院へ

歯茎の痛みは、「そのうち治る」と思って放置してしまうと悪化しやすい症状です。

特に歯周病や親知らずが原因の場合、放置すれば歯を失うリスクにもつながります。

当院では、痛みを和らげる応急処置から根本原因の治療、さらに再発を防ぐ予防ケアまでトータルでサポートしています。

患者さま一人ひとりのお口の状態に合わせた治療計画を立てるので、初めての方でも安心してご来院いただけます。

「突然歯茎が腫れて不安…」

「市販薬では良くならない」

「仕事や家事が忙しくて歯医者に行くタイミングがわからない」

そんな方は、ぜひ当院にご相談ください。

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設

急な歯の痛みの原因とは?すぐにできる応急処置と受診の目安を解説|岡山市にある歯医者【政久歯科醫院】

2025年8月13日

急に歯が痛くなった…まず何をすればいい?

「夕方、仕事中に急にズキズキ…。明日までは歯医者に行けない」「夜中に痛みで目が覚めてしまった」そんなふうに、突然の歯の痛みに戸惑っている方も多いのではないでしょうか。ズキズキと響く痛みは、仕事中や夜間など、今すぐ歯医者に行けないタイミングで襲ってくることも少なくありません。

まず落ち着いて、痛みの状態を確認しましょう。

「冷たいものがしみる」「何もしなくてもズキズキする」「噛むと痛む」など、痛みの種類や強さには原因によって違いがあります。

この段階で大切なのは、無理に刺激を与えないこと。

痛い部分を何度も触ったり、熱いものを食べたりするのは逆効果になることもあります。

そして、できるだけ早く歯科医院を受診することが最も確実な解決方法です。

応急的に痛みを和らげる方法もありますが、原因が解決しない限り、再発や悪化のリスクが残ります。

まずは「どうすれば今の痛みを少しでも和らげられるか」や「どんな原因が考えられるか」を、次章で詳しくご紹介します。

痛みの原因は?考えられる主なトラブル

「なんで急にこんなに痛いの…?」

歯の痛みにはいくつかの代表的な原因があります。中には放っておくと悪化してしまうものも。

ここでは、よくある4つのトラブルを、できるだけわかりやすくご紹介します。

1. 歯髄炎(神経の炎症)

痛みの原因として、いちばん多いのが「虫歯」です。初期段階では痛みを感じにくいですが、進行すると歯の中の「象牙質(ぞうげしつ)」や「神経(歯髄)」にまで達し、ズキズキした痛みに変わります。

「冷たいものがしみる」「甘いものを食べると痛い」という症状があれば要注意。

放っておくと、虫歯が進行し、神経に細菌が到達すると「歯髄炎」になります。

これは歯の中の神経が炎症を起こしている状態で、耐え難い痛みをともないます。

- • 何もしていなくてもズキズキ痛む(自発痛)が特徴。

- • 夜間や寝ているときに痛みが強くなることも多く、眠れないほど痛む。

この状態になると、神経を取る「根管治療(こんかんちりょう)」が必要です。市販薬では一時的におさまっても、原因が残っているため再発するリスクがあります。

2. 歯茎や歯の根の膿(歯周炎)

歯の根っこや周囲の歯茎に「膿(うみ)」がたまることで痛みを起こす場合もあります。虫歯が進んだ結果、神経が死んでしまい、そのまま気づかずに膿がたまるケースも少なくありません。

3. 親知らずの炎症(智歯周囲炎)

親知らずが半分だけ生えているような状態だと、その周囲に細菌がたまりやすくなり、炎症を起こすことがあります。

- • 特に「下の奥歯のさらに奥が痛い」「口が開けづらい」「飲み込むと痛い」などの症状があれば、親知らずの影響かもしれません。

- • 炎症がひどくなると頬が腫れたり、発熱を伴うケースもあります。

これらの原因は自分で正確に判断するのが難しく、症状が似ていることも多いです。

痛みを感じたときは、「無理に我慢せず、できるだけ早く歯科医院を受診する」ことが、症状を長引かせないコツです。

歯医者に行けないときの応急処置

「今すぐ歯医者に行きたいけど、夜中だし…」

そんなときでも、少しでも痛みをやわらげる方法を知っておくと安心です。

ここでは、家でできる応急処置を5つご紹介します。

1. 痛み止めを使う

まずは市販の鎮痛薬(ロキソニン・イブ・タイレノールなど)を使うことで、痛みを一時的におさえられます。

用法・用量を守り、飲みすぎないように注意しましょう。

- • 「ロキソニン」は即効性が高く、比較的多くの人に使われています。

- • 「タイレノール」は胃にやさしく、妊婦さんでも使いやすいとされています(使用前に医師に相談を)。

※アレルギーがある方や、持病のある方は使用前に確認を。

2. 冷やす(ただし外側から)

頬の外側から冷たいタオルや保冷剤をあてると、炎症が和らぎ痛みが軽減することがあります。

ただし、直接歯や歯茎に冷たいものを当てるのはNG。しみて逆効果になることもあります。

- • 清潔なタオルに包んで、5〜10分を目安に。

- • 氷を直接肌に当てると低温やけどの恐れがあるため注意。

3. 清潔を保つ(ぬるま湯うがい)

痛みの原因が膿や炎症の場合、口の中を清潔に保つことがとても大切です。

水ではなく、ぬるま湯(37℃前後)で優しくうがいすることで、細菌の繁殖を抑えることができます。

- • 刺激の強いマウスウォッシュは避けるほうが無難。

- • 血が出ていたり、腫れている部分がある場合は無理にうがいしないでください。

4. 歯を無理に磨かない

「歯は磨いたほうがいいのでは?」と思うかもしれませんが、痛みがあるときに無理にブラッシングするのは逆効果です。

炎症を広げてしまう可能性もあるため、優しく磨く/患部を避けて磨くようにしましょう。

5. アルコール・喫煙・刺激物を控える

アルコールやタバコ、辛いものなどは炎症を悪化させる原因になります。

痛みがあるときは控えて、できるだけ安静に過ごすことが回復への近道です。

これらの応急処置は、あくまで“痛みをやわらげる一時的な対策”です。

症状の根本的な改善には、やはり歯科での診察と治療が必要です。

やってはいけないNG行動とは?

歯が突然ズキッと痛み出すと、焦って「とりあえず今できることを」と対処してしまいがちです。でもその行動、実は逆効果かもしれません。

自己判断で間違った対応をしてしまうと、かえって症状を悪化させてしまうケースもあります。ここでは、歯の痛みが出たときに避けたいNG行動をご紹介します。

【NG1】痛い部分を温める

「冷えたらよくない」と思って、痛む頬をカイロやお湯で温める方がいますが、これはNGです。

歯の痛みの多くは炎症が原因なので、温めると血行が良くなり、炎症がさらに広がる=痛みが強くなるおそれがあります。

痛みが出たら、むしろ冷やすのが基本。保冷剤や冷たいタオルをタオルに包んで、軽くあてる程度にしましょう。

【NG2】鎮痛剤を何度も飲む

痛み止めが手放せない気持ちはわかりますが、市販の鎮痛薬を何度も飲むのはリスクがあります。

決められた用量・時間を守らないと、胃腸を荒らしたり、効果が薄れていくことも。

また、「薬で痛みが引いたから大丈夫」と受診を先延ばしにしてしまい、根本の病気が進行してしまうケースも少なくありません。

痛み止めはあくまで一時的な対処。原因を解決しない限り、痛みは繰り返します。

【NG3】様子見で何日も放置する

「一晩寝たら治るかも」と数日放置してしまうのも、よくある失敗です。

特に歯の神経や根っこの炎症は、時間とともに悪化しやすく、早期の対応がカギとなります。

一度痛みが落ち着いても、見えないところで病気が進んでいることがあります。痛みが強い・繰り返す・腫れてきた、などの症状があるなら、すぐに歯医者へ。

歯医者にはいつ行くべき?受診のタイミングと目安

「この痛み、歯医者に行くべき?」と迷ったときは、痛みの程度や症状の変化を目安に判断しましょう。ズキズキと強い痛みが続いたり、歯茎の腫れ・熱感・顔の腫れなどがある場合は、感染が進行している可能性があり、早急な受診が必要です。また、冷たいものがしみる・詰め物が取れた場合も、放置すると悪化するリスクがあります。一方で、軽い違和感や一時的な痛みだけなら、数日様子を見ることも可能ですが、症状が繰り返す場合は早めに歯科医院を受診しましょう。

迷ったら、まずは早めの受診を

歯の痛みは、我慢できるうちはつい放置してしまいがちですが、小さな違和感の裏に大きなトラブルが隠れていることも少なくありません。「これくらいなら大丈夫」と自己判断せず、少しでも不安を感じたら、早めに歯科を受診することが大切です。症状が軽いうちに対応することで、治療もシンプルで済む可能性が高くなります。「迷ったら行く」が歯の健康を守る最善の選択肢です。

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設

歯磨きは1日何回が理想?頻度とその効果|岡山市にある歯医者【政久歯科醫院】

2025年7月1日

「歯磨き、1日何回が理想なんだろう?」そんな疑問を抱えているあなた、実は多くの人が同じように感じています。忙しい日々の中で、つい「朝と夜の1回で十分かな」と思いがちですが、実は歯磨きの回数が口の健康に大きな影響を与えることをご存じでしょうか。特に、食後に歯磨きをしないと、虫歯や歯周病のリスクが高くなります。この記事では、1日何回歯磨きをするのが理想的なのか、その理由と効果を詳しく解説します。さらに、歯磨き習慣を効率的に維持する方法も紹介しますので、今日から実践できる簡単なケア法をチェックしてみてください。

歯磨きの頻度は1日何回が理想?1日2回のメリットと根拠

歯磨きの回数、あなたは1日何回磨いていますか?忙しい日常の中で、歯磨きが面倒に感じることもありますよね。実は、歯磨きの回数について「1日2回」が理想とされている理由があるんです。

1日2回の歯磨きが推奨される理由

歯科医師が推奨する1日2回の歯磨きは、単に「一般的な習慣」として決められているわけではありません。実際、歯磨きのタイミングと回数が、口の中の健康に大きな影響を与えることが分かっています。

1日2回の歯磨きが理想とされる主な理由は、歯垢(プラーク)を効果的に取り除くためです。歯垢は時間が経つと、歯石に変わってしまい、虫歯や歯周病の原因になります。朝食後と就寝前の歯磨きで、食べかすや歯垢をしっかり取り除くことで、これらのトラブルを予防できるんです。

1日2回でどんなメリットがある?

虫歯予防

食後の歯磨きで食べかすを取り除くことで、虫歯の原因となる酸の発生を抑えます。朝と夜、2回の歯磨きで、口の中を清潔に保ちやすくなります。

歯周病予防

歯垢が溜まると、歯茎が炎症を起こし、歯周病が進行します。1日2回の歯磨きで、歯周病を引き起こす原因菌を減らすことができます。

口臭の予防

朝起きたときの口の中がネバネバする感じや、夜寝る前に口が乾く感じ…これも歯磨きの回数が少ないことが影響しています。2回の歯磨きで口臭を防ぐことができます。

1日2回歯磨きのタイミングは?

理想的なタイミングは、朝起きて食事後と、夜寝る前です。朝の歯磨きで、寝ている間に増えた細菌を取り除き、夜の歯磨きで1日の食事や飲み物から残った汚れを落としましょう。

1日1回の歯磨きでも良いと感じることがあるかもしれませんが、朝晩の歯磨きをしっかり習慣にすることで、口の中を健康に保ちやすくなります。忙しい日々の中でも、歯の健康を守るためには、毎日の簡単なケアが大切です。

1日3回歯磨きするべき場合とその効果

「1日3回歯磨きした方が良いって聞いたけど、本当に必要なのかな?」そんな疑問を持つあなたへ。実は、1日3回歯磨きをするべき場合があるんです。普段の生活では1日2回の歯磨きで十分だと思われがちですが、特定の状況では3回の歯磨きが推奨されることもあります。では、どんな時に1日3回歯磨きが効果的なのか、そしてそのメリットについて詳しくご紹介します。

1日3回歯磨きが推奨されるシチュエーション

食後に甘いものや酸っぱいものを食べたとき

食後、特に甘いお菓子や酸味の強い食べ物を食べた場合、歯に酸が残っていることが多いです。これが歯のエナメル質を傷つけ、虫歯の原因に。そんな時にすぐに歯磨きすることで、酸の影響を最小限に抑えることができます。昼食後に歯磨きを加えることで、口の中を清潔に保つことができ、虫歯や歯周病の予防に繋がります。

口臭が気になるとき

食事をした後や外出中、口臭が気になることありますよね。特にニンニクや魚介類を食べた後、臭いが気になることが多いです。そんなとき、食後に歯磨きをすることで、臭いの元となる食べかすやバクテリアを取り除くことができ、息がスッキリします。

歯周病や虫歯のリスクが高い場合

歯周病や虫歯のリスクが高い場合は、1日3回の歯磨きが効果的です。例えば、喫煙習慣がある人や糖分を多く摂取する人は、口の中に細菌が増えやすく、定期的に歯を清潔に保つことが重要になります。特に夕方や夜に食べたものが歯に残りやすいので、寝る前にもしっかり歯磨きをすることで、リスクを軽減できます。

1日3回歯磨きのメリット

虫歯予防が強化される

食後に歯磨きをすることで、食べかすやバクテリアを取り除き、酸が歯に影響を与えるのを防げます。これにより、虫歯のリスクが大幅に低減します。

歯周病の予防

歯周病は、歯茎に溜まった歯垢が原因で進行します。1日3回歯磨きを行うことで、歯垢をこまめに取り除き、歯茎の健康を保つことができます。

口臭の予防

食事後や飲み物の後に歯を磨くことで、口臭の原因となる残り香やバクテリアを取り除き、1日を通して爽やかな口内環境を維持できます。

1日3回の歯磨きが推奨されるのは、特定の食習慣や健康状態によるものです。忙しい中でも食後の歯磨きを心がけることで、虫歯や歯周病の予防に大きな効果を発揮します。自分に合った歯磨き習慣を取り入れて、健康な歯と口内環境を守りましょう。

忙しい人向け!効率的に歯磨きを習慣化する方法

忙しい毎日でも歯磨きを習慣化するためには、以下の方法を取り入れると効率的です。

食後すぐに歯磨きをする

朝食、昼食、夕食後にすぐ歯磨きをする時間を確保しましょう。食後すぐに磨くことで、歯垢や食べかすが溜まりにくく、1日の終わりにまとめて磨く手間を省けます。

電動歯ブラシを使う

手動よりも効率的に歯を磨ける電動歯ブラシを使うと、磨く時間を短縮できます。タイマー付きのものもあるので、適切な時間で磨けます。

歯間ブラシを併用

時間がない時でも歯間ブラシを使うことで、歯と歯の間を簡単にケアできます。これで、歯ブラシだけでは取り切れない汚れをしっかり取り除けます。

寝る前にさっとフロスを使う

寝る前にフロスを使う習慣をつけると、歯と歯の隙間の汚れが取れ、寝ている間の口内環境が改善されます。

朝晩の歯磨きで十分?それぞれのタイミングでの効果を解説

朝晩の歯磨きは、口内の健康を守るために非常に重要です。朝の歯磨きで清潔を保ち、晩の歯磨きで夜間の細菌繁殖を防ぐことで、1日を通して口内環境をしっかりと管理できます。これらの習慣を守ることで、虫歯や歯周病を予防し、健康な歯を維持することができます。

朝の歯磨きの効果

朝起きたばかりの口の中は、睡眠中に増えた細菌や口臭の原因となる物質でいっぱいです。朝の歯磨きは、これらの細菌を取り除き、口の中を清潔に保つ重要な役割を果たします。また、口臭を予防し、フレッシュな気分で1日をスタートするために欠かせません。さらに、朝食後に歯磨きをすることで、食べかすや酸をしっかりと取り除き、虫歯や歯周病の予防にも繋がります。

晩の歯磨きの効果

寝る前の歯磨きは非常に重要です。夜間は唾液の分泌が減少し、口内が乾燥しがちになります。これにより、細菌が繁殖しやすくなります。寝る前に歯を磨くことで、1日の食事や飲み物の残りかすを取り除き、夜間の細菌の増殖を防ぐことができます。また、歯磨きをしないまま寝ると、歯垢が固まり歯石となり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

歯磨きは1日1回で大丈夫?

1日1回の歯磨きは時間がない場合などに有効ですが、歯磨き回数が減ることで口内環境に悪影響を及ぼす可能性があります。夜の歯磨きをしっかり行い、食後のケアを心がけることで、歯の健康を守ることができます。

1日1回歯磨きの影響

1日1回歯磨きをする場合、歯と歯の間や歯茎に溜まった歯垢が長時間残ることがあります。これが進行すると、虫歯や歯周病の原因となり、口臭も強くなる可能性があります。特に、夜寝る前に歯を磨かないと、睡眠中に細菌が繁殖しやすくなり、口の中が不衛生な状態になります。

1日1回歯磨きのコツと注意点

もし1日1回の歯磨きにしても良い場合、以下の点に気をつけましょう。

夜寝る前にしっかり磨く

寝る前の歯磨きは必須です。夜間に細菌が繁殖しやすいため、歯垢を完全に取り除くことが大切です。

食事の後にフロスや歯間ブラシを使う

1日1回の歯磨きでも、食事後に歯間ブラシやフロスを使うことで、歯と歯の間の汚れを取り除き、虫歯や歯周病のリスクを減らすことができます。

政久歯科醫院の予防歯科についてはこちら⇨

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設

「食べる」は“命を守る力”を育てること|岡山市にある歯医者【政久歯科醫院】

2025年6月25日

〜赤ちゃんのうちから始めたい、お口の育ちと安全な食のサポート〜

こんにちは。政久歯科醫院 歯科衛生士の中島加奈です。

日々の診療や子育ての中で、「食べる」という行為がどれだけ深く、命とつながっているのかを実感しています。

「いっぱい食べて大きくなあれ!」

そんなふうに願うのは、どのご家庭でも同じですよね。

けれど、こんな場面を見かけたことはありませんか?

- ・赤ちゃんがよくむせる

- ・食べ物を口に入れても、うまく飲み込めない

- ・離乳食が思うように進まない

実はこれ、「食べること=命を守る力」がまだ十分に育っていないサインかもしれません。

「生きること=呼吸すること」そして「食べること=呼吸と命に関わること」

「食べる」と「呼吸」って、関係があるの?

そう思われる方も多いかもしれません。

でも、実はとても密接な関係があるのです。

食べるときにうまく飲み込めないと、食べ物が誤って気管に入ってしまう「誤嚥(ごえん)」*が起こります。

これは、大人にも子どもにも起こることで、最悪の場合、命に関わるリスクもあるんです。

だからこそ、赤ちゃんの時期から「安全に食べられる力=摂食嚥下機能」を育てていくことが大切。

正しい情報よりも「その子らしさ」に目を向けて

SNSや育児書に書いてある「〇ヶ月で〇〇できるようになる」といった情報に、焦ってしまうこともあるかもしれません。

でも、本当に大切なのは、

「その子が今どんな動きを獲得していて、どんな環境で食べているか」という視点です。

子どもたちはみんな違う発達の道を歩いています。

だからこそ、一人ひとりに合わせた「安心・安全に食べられる環境づくり」が必要なんです。

歯科医院でできる“はじめの一歩”

政久歯科醫院では、歯が生える前の赤ちゃんや、お子様の離乳食が始まる頃のご家族からのご相談も受け付けています。

例えばこんなことが相談できます

- ・離乳食の進み方が不安

- ・よくむせる、飲み込みにくそう

- ・お口ぽかんや、舌の使い方が気になる

- ・姿勢やイスの使い方が知りたい

こうした「小さな気づき」が、命を守る大きなサインになります。

おわりに:はじめての歯科医院は、怖い場所じゃなくて「安心する場所」に

赤ちゃんの時期から、歯科医院が身近にあること。

それは、“予防”と“安心”の土台をつくることでもあります。

お子さんの「食べること」「話すこと」「笑うこと」が、

これからもずっと安心して続いていくように。

わたしたちは、歯と口だけでなく「命の入り口=お口全体」を大切に見守り、サポートしていきます。

お気軽に、あなたのお子さんの“今”を見せに来てくださいね。

この記事の筆者

歯科衛生士:中島加奈

プロフィール

- 歯科衛生士歴22年

- 米粉ナチュラルアドバイザー

- 3児の母

- お口育て教室・離乳食講座開催

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設

親子で通える安心感!お子さまの成長を見守る小児歯科の魅力とは?|岡山市にある歯医者【政久歯科醫院】

2025年6月18日

「子どもに合った歯医者さんって、どう選べばいいの?」

そんなお悩みを持つ親御さんに、ぜひ読んでいただきたい内容です。

今回は、実際に政久歯科醫院へ親子で通ってくださっているご家族の声をご紹介します。

お母さまが最初の患者さんでした

政久歯科醫院との出会いは、お母さまが知人の紹介で来院されたことがきっかけでした。

その際に、小児歯科が併設されていることを知り、お子様とお母さんが一緒に過ごせる診療室を見学してもらったところ「ここなら子供が嫌がらずに通院できそうかも・・・」と感じ、お子さまの診察ご予約をいただきました。

通院当初は、本当にお子様が嫌がらずに通える歯医者さんかどうか、半信半疑で通い始めたそうです。今では親子で3ヶ月ごとの定期的なメンテナンスが習慣になっています。

継続の理由は“子どもへの寄り添い方”

「子どもの気持ちをわかってくれている」

これは、政久歯科醫院に通ってくださっている保護者の方からよくいただく言葉です。

歯医者が苦手だったお子さまも、スタッフのやさしい声かけや、無理のないペースでの診療に少しずつ慣れていきました。

- ・「今日はどこが磨けていたかな?」と、歯磨きできているところを毎回の診察で丁寧に伝えてくれるので、親としても家でのケアポイントが分かりやすく、日常の中でできることが増えていった

- ・歯磨きだけでなく、むし歯予防に大切な食生活についてのアドバイスもしてくれて大助かりです♪

と嬉しいお声をいただいています。

政久歯科醫院をおすすめしたい理由

お母さまが語る、おすすめポイントはこちら

-

• 親子で同じ診療室で診察が受けられる

-

• 親子で過ごせる診療室の設備と雰囲気

壁一面がLEGOになっていて、子どもが飽きずに過ごせる空間です。

-

• アクセスの良さ

医院のあるビルと城下地下駐車場が直結しているので雨の日も濡れずに通院できます。

-

• 無理のない通院ペース

毎週通うのは大変ですが、3ヶ月に1回のメンテナンスだから続けやすいとのこと。

気になっていたことが、いつの間にか解消されていた

「歯並びや離乳食の食べさせ方、日常生活でできることを教えてもらえたおかげで、家でも少しずつ意識するようになりました」と話してくださったお母様。

毎回の診察時に、「最近こんなことが気になって…」という話を気軽にできるため、小さな疑問や心配ごともその都度解消されているそうです。

子どもが退屈しない工夫がうれしい

政久歯科醫院では、親御さんの診療中にお子さまが飽きずに待てるように、親子で過ごせる診療室内にも楽しい仕掛けや設備があります。

小さい頃から通っているお子さまも、毎回「今日はどんなことをするのかな?」とワクワクして通ってくださっています。

お子さまの健やかな成長を、歯科の視点からサポートします

政久歯科醫院では、小さなお子さまの「今の状態」に合わせた丁寧なケアとアドバイスを大切にしています。

「歯医者=怖い場所」ではなく、「自分の体を大切にする学びの場」として、お子さまがポジティブに通えるよう、スタッフ一同サポートいたします。

「親子で一緒に歯医者デビューしたい」

「子どもの歯並びや噛み方が気になる」

そんな方は、ぜひ一度、政久歯科醫院へご相談ください。

政久歯科醫院の小児歯科についてはこちら⇨

👉 [お子様のご予約はこちらから]

この記事の筆者

歯科衛生士:中島加奈

プロフィール

- 歯科衛生士歴22年

- 米粉ナチュラルアドバイザー

- 3児の母

- お口育て教室・離乳食講座開催

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設

初めての歯医者さんデビュー|岡山市にある歯医者【政久歯科醫院】

2025年6月11日

小さなお子様の健やかな成長を、やさしくサポートします

「歯が生えてきたけれど、歯医者さんにはいつ連れて行けばいいの?」

そんなふうに思ったことのある保護者の方は、多いのではないでしょうか。

今回は、前歯が少しだけ生えはじめたお子様が、初めて歯医者さんに来てくれたときのお話をご紹介します。

歯磨きの方法が知りたくて、ご来院くださいました♪

まだ歯が少ない時期ですが、「歯磨きの方法を知りたい」というご希望で、お母さんと一緒にご来院いただきました。

お口の中は、上の前歯が4本、下の前歯が2本生えている状態。

診察は、お母さんと私たちのお膝の上で“ごろん”。

小さなお子様にも安心してもらえるよう、やさしく丁寧に診察しています。

生えはじめの歯を、むし歯から守るには?

この時期のむし歯予防に大切なのは、

「嫌がる子どもを押さえつけて歯を磨くこと」ではありません。

この時期は、むし歯予防のために“完璧な歯磨き”を目指すよりも、

お子様自身が「お口を触られるのは怖くない」「歯磨きって毎日のことなんだ」と少しずつ慣れていくこと、

そして、保護者の方も無理なく“歯磨き習慣”を生活の中に取り入れていくことが、何よりも大切です。

また、食生活や授乳・離乳の進め方も、お口の発達やむし歯予防に大きく関わってきます。

そのため、このタイミングで一度「今のお口の状態」を確認し、生活の中でできることを見つけることが、将来のお口の健康につながっていきます。

実は、「歯」だけじゃない!

お口のチェックで注目すべきポイント

赤ちゃんのお口の健康は、「歯が生えたかどうか」だけでは判断できません。

実は、舌や唇の裏にある「ヒダ(小帯)」の状態や、お口まわりの筋肉の発達具合も、とても大切なチェックポイントです。

例えば――

- ● 舌のヒダ(舌小帯)が短いと、授乳がうまくいかない・哺乳びんを嫌がる・離乳食が進みにくい…といったことが起きやすくなります。

- ● 上唇のヒダ(上唇小帯)が厚くて硬いと、上の前歯のすき間に影響したり、歯みがきのときに歯ブラシが当たって痛がったりすることがあります。

- ● お口の周りの筋肉の発達が遅れていると、口がぽかんと開いたままになったり、食べ物の飲み込みや発音に影響が出ることも。

今回のお子様は、お口の中もまわりの筋肉もしっかり成長しており、

舌や唇のヒダも問題なく、歯ぐきもとても健康な状態でした。

こうした「歯以外のチェック」は、ご家庭では気づきにくい部分でもありますが、

お口の機能や今後の発育に大きく関わる大切なポイントです。

だからこそ、はじめての歯科受診は、成長を見守るスタートラインとして、とても意義のある一歩なんです。

ご家庭でできる、お口の成長サポートもお伝えしました

診察後には、

- ✔ 今の時期に必要なむし歯予防

- ✔ 離乳食の与え方や抱っこの仕方が、お口の開き方に与える影響

- ✔ 食形態や生活環境の整え方

など、ご家庭でできるお口のケアについて、お伝えしました。

「来てよかった」の笑顔がうれしい

「もうすぐ育休が終わって忙しくなるので、今のうちに来られてよかったです」と話してくださったお母さん。

「離乳食の進め方が間違っていなかった」と安心されたご様子で、私たちもとてもうれしく思いました。

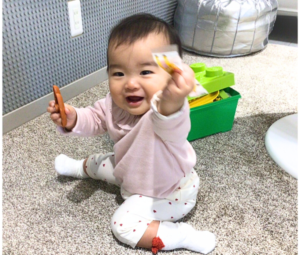

お子様も、診察を頑張ったあとはプレゼントの歯ブラシを手にニッコリ!

待ち時間はカーペットの上でブロック遊びに夢中でした。

お子様の健やかな毎日を、一緒に育んでいきます

「ちょっと気になるな」「一度見てもらいたいな」

そんなタイミングこそ、お口の健康を守る大切な一歩です。

政久歯科醫院では、初めての歯医者さん体験が笑顔いっぱいになるよう、やさしい診療環境を整えてお待ちしています。

これからも、お子様の成長に寄り添いながら、安心のサポートを続けてまいります。

この記事の筆者

歯科衛生士:中島加奈

プロフィール

- 歯科衛生士歴22年

- 米粉ナチュラルアドバイザー

- 3児の母

- お口育て教室・離乳食講座開催

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設