咳とお口ポカン(口呼吸)の関係-ママ歯科衛生士が伝えたい、子育てとお口のはなし-|岡山市にある歯医者【政久歯科醫院】

2026年2月5日

「最近、子どもの咳が長引いていて…」

「気づくと、うちの子よく口が開いているんです」

小児歯科の現場でも、子育ての中でも、よく耳にするお悩みです。

実はこの“咳”と“お口ポカン(口呼吸)”、無関係ではありません。

インフルエンザはウイルス感染、百日咳や溶連菌は細菌感染。

原因は違っても、共通して言えるのは、体の入り口である「呼吸の仕方」が感染リスクに影響するということです。

本来、鼻はとても優秀なフィルター。

ウイルスや細菌、ホコリをキャッチし、空気を加湿・加温してから体に取り込みます。

しかし、口呼吸になるとこの機能が使えません。

特に冬の寒い時期には、乾いた空気が直接喉に入り、喉や口の中が乾燥しやすくなります。

唾液には、ウイルスや細菌の増殖を抑える大切な働きがあります。

口の中が乾くと、その「守る力」が弱まり、

感染しやすく、咳が長引きやすい状態になってしまうのです。

今の時期、子どもが感染しやすい病気と「お口」の関係

冬から春先にかけては、咳や鼻水を伴う感染症が特に増えます。

この時期に子どもがかかりやすい代表的なものには、

- ・インフルエンザ

- ・百日咳

- ・溶連菌感染症

- ・RSウイルス感染症

- ・ヒトメタニューモウイルス

- ・アデノウイルス

などがあります。

これらに共通しているのは、

鼻づまりや喉の炎症が起こりやすく、口呼吸になりやすいという点。

鼻での呼吸が難しくなると、子どもは無意識に口で呼吸をします。

すると喉が乾燥し、さらに咳が出やすくなるというサイクルです。

「口呼吸だから感染した」のではなく、

体調不良のサインとして、口呼吸が関わっていることも多いのです。

今日からできる、いちばん大切なこと

口呼吸がお子様の体調不良に関係しているとなると

「鼻呼吸に直さなきゃ」と、力が入っちゃいますよね💦

でも、頑張りすぎなくて大丈夫。

子育てでいちばん大切な土台は、やっぱり

よく食べ、よく遊び、よく寝る

この基本です。

例えば、子育て中のママ歯科衛生士である私は、こんな視点で考えています。

🌱よく食べる:よく噛んで食べることで、口周りの筋肉が育つ

ファストフードのような軟らかいものは、噛む回数だけでなく舌や頬の動きも少なくなります。

お口の状態にもよりますが、前歯で噛み切り、奥歯ですり潰すという基本的な動きを大切にできる食事を心がけよう!一口で30回くらい噛める硬さのものがいいですね✨

🌱よく遊ぶ:体をしっかり動かすことで、深い呼吸ができる

歩く・走る・登る・縄跳び・キャッチボールなど遊具や子ども同士で遊べる動きをすることで、

自然と体幹が整い、腹式呼吸をしやすくなります。また、よく遊ぶことで空腹感を感じ食欲が出ます✨

🌱よく寝る:ぐっすり眠ることで、免疫力が高まる

睡眠の質はとても大切。ポイントは、「何時間寝たか」より「何時に寝たか」。

夜の早い時間帯(特に22時前後まで)は、・成長ホルモン・免疫を整えるホルモンがしっかり分泌されます。この時間帯にしっかり眠っていることで体も脳も免疫力も回復✨

さらに、お子様への声がけにもポイントがあります。

例えば口が空いていたり、姿勢を注意したい時、

叱らずこんな声がけをしてみるのはどうでしょうか?

口が開いていたら優しく声かけ

- *逆効果な声かけ:「また口が開いてるよ。ちゃんと閉じなさい」

- *効果的な声かけ:「お口さんが風邪を引くから閉じて守ってあげようね」

姿勢を整える

- *逆効果な声かけ:「姿勢が悪い!ちゃんとしなさい」

- *効果的な声かけ:「背中さんが丸くなってて疲れてるみたい…ピンって伸ばしてあげると嬉しいって!」

そして、さらに意識したいところは、お子さんが真似できるように大人がお手本になって

・背中を伸ばす・おしりで座るなど、正しい姿勢をを実践できたら良いですね✨

ウィルスを体の中に入れにくくするためには、寝室の加湿で鼻や喉を乾燥から守ることも大切です。

ウイルス自体、乾燥に強い性質を持つため、ウィルス対策=湿度を上げることに注目されがちですが、

実はそれ以上に大切なのが、人の体が持つを“守る力”です。

空気が乾燥すると、鼻や喉の粘膜が乾き、ウィルスを外に流してくれる粘液が働きにくくなります。

そうして、体の防御力が一気に低下することで、体内にウイルスが入り込みやすくなります。

- ・部屋の湿度を上げること

- ・口を閉じて乾燥を防ぐこと

この2つを併せてできれば理想的ですね✨

今回ご紹介したような”ちょっとした声がけの工夫”や”小さなケア”を重ねていけば十分です。

お口は、全身の健康を守る“入り口”です。

咳が出る、風邪を繰り返す、お口がぽかんと開いている。

それは、お子さんの体がパパママに今の状態を一生懸命伝えてくれているサイン。

政久歯科醫院医院では、

ママだから気づける小さな変化を、

歯科の視点で、やさしく支えていけたらと思います。

お気軽にご相談くださいね^_^

政久歯科醫院の小児歯科についてはこちら⇨

この記事の筆者

歯科衛生士:中島加奈

プロフィール

- 歯科衛生士歴22年

- 米粉ナチュラルアドバイザー

- 3児の母

- お口育て教室・離乳食講座開催

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設

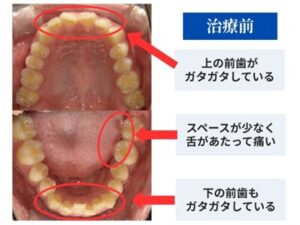

【症例紹介】2年間のマウスピース矯正治療で、下の歯のガタガタした見た目と舌の痛みから解放。|岡山市にある歯医者【政久歯科醫院】

2026年1月26日

「歯並びが気になって、思いきり笑えない」

「歯磨きをしても、いつも同じところに歯石がたまる」

「舌に歯型がついて、地味に痛いのがつらい」

こうした悩みを、

“もう仕方がないもの”として受け入れてしまっている方は、決して少なくありません。

今回ご紹介する患者様も、まさにそうでした。

インビザライン矯正で、その長年の悩みから解放された症例です。

ずっと気になっていたけど、誰にも言えなかった歯並びの悩み

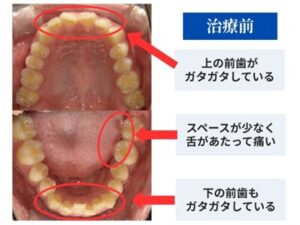

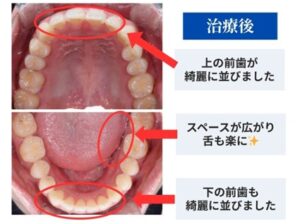

今回の患者様は、歯列が狭く、下の前歯はハッキリと分かるほどガタガタしていました。

その影響で、

- • 舌に歯の型がくっきりついて痛みも感じる

- • 口を開ける時、笑う時に歯のガタガタが気になってしまう

- • 歯磨きがしづらく、磨いているのに歯石が溜まる

といった不快感が、長年続いていたそうです。

さらに、上の前歯がやや前に出ていることで、横顔の印象にもコンプレックスを感じ、

「人から指摘されるほどではないけれど、自分ではずっと気になっている」

そんな気持ちを抱えながら、来院されました。

「ここまで変わるんだ」——ご自身の歯並びの未来が見えた瞬間

矯正検査では、口腔内スキャナー(アイテロ)を使って、歯並び・噛み合わせ・歯列の幅を立体的に確認し、治療完了時の状態のシュミレーションを行いました。

そこで分かったのは、

- • 下顎全体の歯列が狭く、歯が重なっていること

- • 本来あるべきアーチ(歯並びのカーブ)が失われていること

そして、

マウスピース矯正によって歯列のアーチを広げ、歯を正しい位置に並べることで、

見た目だけでなく「舌の居場所」もつくれる可能性があるということでした。

治療シミュレーションを見た患者様は、

「ここまで整うなら、やってみたい」と、矯正治療を決意されました。

矯正治療が進むにつれて、見た目も、感覚も変わった

治療では、マウスピース矯正(インビザライン)を使って

下顎の歯列全体を少しずつ外側へ広げながら、歯を並べていきました。

その結果、

- • 下顎のガタついた歯並びがきれいに整い

- • 歯列のアーチが自然な形に広がり

- • 舌が歯に押し付けられることのない、十分なスペースが確保されました

見た目の印象はもちろん、

患者様ご自身が一番驚かれていたのは「口の中の感覚がまったく違う」という点でした。

「ずっと悩んでいたのが、嘘みたいです」

治療後、患者様は

「下の歯の見た目を気にしなくてよくなりました。」

「舌が痛くないし、歯磨きもしやすいです。」

と、とても嬉しそうにお話ししてくださいました。

見た目のコンプレックスと、日常的に感じていた痛みや違和感——

その両方から解放された喜びの気持ちが、言葉の端々から伝わってきました。

「私の歯並びも、相談してみようかな」と思った方へ

今回の結果は、「たまたまうまくいった特別なケース」ではありません。

- • 下の前歯のガタつきが気になる

- • 歯列が狭く、舌や頬が当たる

- • 歯並びのせいで、ずっと小さなストレスを感じている

こうしたお悩みを持つ方は、実はとても多くいらっしゃいます。

そして「本当に矯正治療で変わるのか・・・」という不安をと感じられているようです。

矯正治療は、見た目を整えるだけのものではありません。

- • 長年のコンプレックス

- • 毎日感じていた小さな痛みや不快感

- • 無意識に我慢してきたストレス

それらから解放される治療でもあります。

歯並びのお悩み、相談してみませんか?

政久歯科醫院では、まずはお話を聞く「矯正無料相談」を行っています。

- ・私の場合も、同じように変われるのかな?

- ・マウスピース矯正とワイヤー矯正、自分にはどんな矯正があっているの?

- ・期間や費用はどのくらいかかるの?

など、矯正治療の気になる疑問を歯科医院でご相談いただけます。

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設

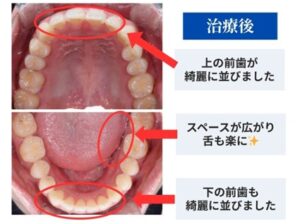

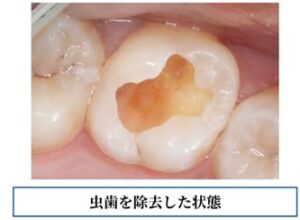

【症例紹介】進行した奥歯の虫歯を1日で自然な見た目に回復|左上6番ダイレクトボンディング治療|岡山市にある歯医者【政久歯科醫院】

2025年12月22日

「できるだけ歯を削らず、長く安心して使える治療を受けたい」

そんな想いでご来院された患者様の症例をご紹介します。

今回行ったのは、左上6番のダイレクトボンディング治療。

治療は1日で完了し、見た目も噛み心地も自然な仕上がりとなりました。

ご来院時の状態|虫歯が進行していた奥歯

患者様は、左上の奥歯(6番)が虫歯になっている状態で来院され、

痛みなどの自覚症状は強くありませんでしたが、検査を行うと虫歯があることを確認でました。

「治療は必要だと思うけれど、できるだけ再発しにくい方法を選びたい」

これが患者様の一番のご希望でした。

選択した治療|ダイレクトボンディングという方法

患者様のご希望をお伺いした上で、今回はダイレクトボンディングという方法での治療をご提案しました。

ダイレクトボンディングは、

- • 歯を削る量を最小限に抑えられる

- • その日のうちに治療が完了する

- • 天然の歯に近い色・形を再現できる

といった特長があり、「できるだけ歯を守りたい」という方に適した治療です。

治療後の様子|「まるで自分の歯みたい」

治療後、鏡をご覧になった患者様からは

「まるで自分の歯みたいですね」

という嬉しいお言葉をいただきました。

奥歯であっても、仕上がりの自然さは毎日の安心感につながります。

噛んだときの違和感もなく、審美的にも機能的にも良好な結果となりました。

今回の治療で大切にしたポイントとしては

- • 虫歯を確実に取り除きつつ、健康な歯はできるだけ残すこと

- • 再発リスクを下げるため、細部まで丁寧に処置すること

- • 周囲の歯と自然になじむ色・形を再現すること

ダイレクトボンディングは見た目だけでなく、長く快適に使えることを重視した治療です。

虫歯治療というと、「大きく削って被せ物をする」

そんなイメージをお持ちの方も多いかもしれません。

しかし、お口の状態によっては、

歯をできるだけ残す選択肢がある場合もあります。

「この歯、できるだけ残したい」

「治療方法についてしっかり相談したい」

そう感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。

政久歯科醫院では、

一人ひとりのお口の状態とご希望に合わせて、無理のない治療選択をご提案しています。

「自分の場合はどうなんだろう?」そう思われた方は、まずはお気軽にご相談ください。

政久歯科醫院の抜歯を回避する治療についてはこちら⇨

政久歯科醫院の痛くない虫歯治療についてはこちら⇨

政久歯科醫院の歯の神経を守る治療についてはこちら⇨

この記事の監修者

歯科医師:村上 諒

<経歴>

- 九州歯科大学歯学部 卒業

- 医療法人社団湧泉会 ひまわり歯科(研修医)

- 政久歯科醫院 入社

<資格・所属学会・団体>

- ストローマンベーシック

- ストローマンネオデント抜歯即時

- カラーコーディネーター

- 日本歯内療法学会

歯に黒い線ができた|虫歯?汚れ?放置するとどうなるか、早め治療が大切な理由|岡山市にある歯医者【政久歯科醫院】

2025年12月16日

当院にお越しいただく患者様の中には、「歯に黒い線ができてしまって、白くしたい」とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。

多くの場合、いつの間にか黒い線が現れ、痛みはなく、時間とともにその線がだんだん濃くなってきたと感じている方がほとんどです。

痛みがないからと放置しても良いのかどうか、そして何より見た目が気になってしまいますよね。特に目立つ前歯に黒い線があると、きれいに保ちたいという気持ちが強くなるのは当然のことです。

この記事では、歯に黒い線ができる原因と、その治療法について詳しくご説明します。

どんな方法で改善できるのか、ぜひご参考にしてください。

歯に黒い線ができる原因とは?

1. 食べ物や飲み物による着色汚れ

コーヒーや紅茶、カレーなどの色が強い食べ物や飲み物が原因で、歯の表面に黒い線がつくことがあります。これらは「着色汚れ」と呼ばれ、歯のエナメル質に色素が沈着することで黒く見えます。

2. 喫煙によるヤニ

タバコを吸うことで、煙に含まれるヤニが歯に付着し、黒い線を作ることがあります。喫煙歴が長い方ほど、ヤニによる着色が目立つことがあります。

3. 歯石の蓄積

歯垢(プラーク)が硬くなり歯石に変わると、黒ずんだり、茶色っぽく見えることがあります。歯石は歯の表面にこびりついて、どんどん色がついてしまいます。歯石が溜まりやすい場所は歯と歯茎の境目や奥歯の裏側などです。

4. 虫歯が進行している

黒い線が虫歯によるものの場合もあります。虫歯が進行していくと、歯の内部が黒く変色し、その部分が目立つようになります。痛みやしみる感じがあれば、虫歯の可能性が高いので早めに歯科医院を受診しましょう。

5. 詰め物や被せ物の変色

詰め物や被せ物が経年劣化して、黒く変色することがあります。特に金属を使った詰め物が原因となることが多く、金属の溶け出しが歯の根元に黒い線として現れることがあります。

6. 歯の神経の問題

神経を取った歯は、歯の色が変わりやすく、黒くなることがあります。これも歯の中で何かが原因で、色が沈着していくためです。

黒い線ができる原因はいくつかありますが、もし、これらの原因で気になる部分があれば、早めに歯科医院で診てもらいましょう。

歯医者でできる黒い線の治療方法

歯に黒い線ができてしまった場合、自己判断で放置するのではなく、歯科医院での治療を受けることをおすすめします。

ここでは、当院で行う主な治療法を紹介します。

1. 歯のクリーニング(スケーリング)

歯の黒い線が食べ物やタバコのヤニ、歯石によるものである場合、歯科医院で行うクリーニング(スケーリング)で取り除くことができます。スケーリングは、歯科専用の器具を使って歯の表面に付着した歯石や汚れを取り除く治療法です。

こんな人におすすめ

- ・着色汚れや歯石が溜まりやすい人

- ・喫煙者や色の濃い飲み物をよく飲む人

2. PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)

PMTCは、歯科医院で行う専門的な歯のクリーニングです。専用の機械と歯磨き粉を使って、歯の表面を丁寧に磨き、汚れを落とす治療法です。歯の隅々まできれいに磨けるため、家庭での歯磨きでは届かない部分もきれいにできます。

こんな人におすすめ

- ・黒い線がついている部分が広範囲にわたる人

- ・予防的に歯の健康を保ちたい人

3. 歯のホワイトニング

黒い線が歯の色素沈着によるものであれば、ホワイトニングを行うことで歯の色を明るくすることができます。ホワイトニングは、歯科医院で行う専用の薬剤を使って歯の内側から色素を分解し、歯を白くする治療法です。

こんな人におすすめ

- ・歯に黒い線ができたことがあるが、色が気になる人

- ・歯の全体的な色が暗くなったと感じる人

4. 詰め物の交換

黒い線が詰め物や被せ物の変色によるものであれば、詰め物や被せ物を新しいものに交換することで改善できます。歯科医院では、金属を使用した詰め物をセラミックやコンポジットレジンに交換することができます。これにより、見た目の改善とともに、歯の健康を守ることができます。

こんな人におすすめ

- ・金属の詰め物や被せ物を使っている人

- ・詰め物や被せ物の変色が気になる人

5. 歯の神経治療(根管治療)

もし黒い線が虫歯によるもので、さらに進行している場合、根管治療が必要になることもあります。神経を取る治療を行うことで、痛みや黒ずみを取り除くことができます。根管治療後、歯を補強するための詰め物や被せ物が必要になります。

こんな人におすすめ

- ・黒い線が虫歯によるもので、痛みやしみる感じがある人

- ・神経を取る必要がある場合

これらの治療法を受けることで、黒い線をきれいに取り除いたり、歯の健康を回復させたりすることができます。

自宅でできる黒い線の予防法とケア方法

歯に黒い線がつかないようにするためには、普段の歯のケアを少し意識するだけで十分効果があります。ここでは、自宅でできる予防法とケア方法をご紹介します。

1. 正しい歯磨きで黒い線を防ぐ

歯磨きは黒い線の予防に最も大切なポイントです。毎日の歯磨きで、食べ物や飲み物の色素や歯垢を取り除くことができます。

歯磨き粉選び

着色汚れが気になる方は、研磨剤入りの歯磨き粉を使うのが効果的です。歯の表面を磨いて、汚れをしっかりと落とします。

磨き方

歯ブラシを使って、歯と歯茎の境目を中心にやさしく磨きましょう。力を入れすぎず、歯の表面全体を丁寧に磨くことが大切です。

磨き残しを防ぐ

歯の裏側や奥歯など、磨きにくい部分もしっかり磨くようにしましょう。歯間ブラシやフロスを使うと、さらに効果的です。

2. 歯磨き後のマウスウォッシュで予防

歯磨きだけでは取りきれない細菌や汚れが残ることがあります。そこで、マウスウォッシュ(うがい薬)を使用することで、口内をさっぱりと清潔に保ち、黒い線の原因となる歯垢や歯石の予防ができます。

使い方

歯磨き後に、マウスウォッシュを30秒から1分間ほど口に含んでうがいをしましょう。これで口内全体をリフレッシュできます。

3. 着色汚れを防ぐ飲み物の選び方

コーヒー、紅茶、赤ワインなど、色が濃い飲み物は歯に着色汚れをつけやすいので、飲んだ後はすぐに口をゆすぐと効果的です。

ストローを使う

飲み物が歯に直接触れないようにストローを使うと、着色汚れを防げます。

飲んだ後に水を飲む

色の強い飲み物を飲んだ後は、水を飲んで口内を洗い流すことで、汚れが歯に残りにくくなります。

4. 定期的な歯のクリーニング

自宅でできるケアだけでは完全に汚れを防げない場合もあります。定期的に歯科医院でクリーニングを受けることが、黒い線の予防につながります。

目安

3〜6ヶ月に1回、歯科医院での定期検診とクリーニングを受けることで、着色汚れや歯石を取り除き、黒い線の予防ができます。

5. 生活習慣の見直し

歯の健康には生活習慣も大きな影響を与えます。健康的な食生活や、適度な水分補給などを心がけることが、黒い線の予防に役立ちます。

栄養バランスの取れた食事

ビタミンCやカルシウムを多く含む食事を心がけましょう。これにより、歯の健康をサポートできます。

水分補給

口内を乾燥させないように、十分な水分を摂取することも大切です。

黒い線を放置するとどうなる?歯の健康リスクとは

歯に黒い線ができると、見た目が気になるだけでなく、放置することによる健康リスクもあります。ここでは、黒い線を放置した場合に起こり得るリスクについて詳しく見ていきましょう。

1. 歯周病(歯茎の病気)

黒い線が歯石やプラーク(歯垢)によるものである場合、放置すると歯周病の原因になることがあります。歯周病は、歯茎が炎症を起こし、最終的には歯を支える骨が溶けてしまう病気です。

放置すると

- ・歯茎が腫れたり、出血したりすることがあります。

- ・痛みが増したり、口臭がひどくなったりします。

- ・歯を失う可能性が高くなります。

2. 虫歯(う蝕)

黒い線が虫歯によるものの場合、放置しておくと虫歯が進行し、歯の内部にまで影響を与えます。初期の虫歯は痛みを感じにくいため、気づかずに放置しがちですが、放置すると治療が難しくなります。

放置すると

- ・進行した虫歯は歯の神経にまで達し、激しい痛みを引き起こします。

- ・歯の根っこにまで影響が広がり、最終的には歯を抜かなければならなくなることもあります。

3. 歯の変色が進行する

黒い線が歯の着色汚れや詰め物の変色によるものである場合、それを放置すると変色が進行し、歯の見た目が悪化します。特に金属の詰め物や被せ物が原因の場合、見た目が非常に目立つようになります。

放置すると

- ・見た目が悪くなるだけでなく、周りの歯と比較して目立つことになります。

- ・見た目を気にするあまり、笑顔を避けるようになることもあります。

4. 根面う蝕(歯の根の虫歯)

特に歯茎が下がっている部分に黒い線ができると、それは根面う蝕(歯の根の部分の虫歯)である可能性があります。この状態を放置すると、歯の内部まで虫歯が進行し、治療が困難になります。

放置すると

- ・歯茎が下がってしまっているため、根の部分に虫歯ができると、痛みが強くなることが多いです。

- ・根の治療が必要になるため、治療が長引き、費用もかさむことがあります。

5. 口臭や不快感の原因になる

黒い線が歯石や歯垢によるものである場合、放置すると口臭の原因になることがあります。歯垢や歯石に含まれる細菌が増殖することで、口臭がひどくなり、他の人に不快感を与える可能性があります。

放置すると

- ・不快な口臭が続き、自己管理に対する自信が失われます。

- ・会話や食事時に気になることが増え、コミュニケーションにも支障をきたすことがあります。

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設

【訪問診療】入院後に合わなくなった総入れ歯にお困りの患者様が、再び「食べる喜び」を取り戻すまで|岡山市にある歯医者【政久歯科醫院】

2025年12月8日

入院や病気をきっかけに、これまで普通に使えていた入れ歯が急に合わなくなることは珍しくありません。

今回ご紹介する患者様も、まさにそのひとりでした。

入院後、食事がとれなくなってしまった患者様

今回ご相談いただいたのは、脳梗塞で約3ヶ月間入院されていた患者様です。

上下とも総入れ歯を使われていて、入院前はきざみ食であれば問題なく食事ができていました。

しかし入院中に少しずつご飯が食べられなくなり、

退院後はペースト状の食事や介護食が中心に。

さらに、入院中に入れ歯を持参していたものの、

十分に使用できなかった影響で

上顎の入れ歯が特に合わなくなってしまっていたのです。

入れ歯は2年前に作製したもので、これまでは快適に使えていたため、

「もう一度使えるようにしてほしい」

という切実な思いで訪問診療をご依頼くださいました。

ご自宅でのリベース(義歯の裏打ち)で噛みごこちを回復

入院や体調の変化により、口の中の粘膜は日々形が変わります。

そのため、

「今の粘膜の形に合っていない」=入れ歯が痛い/外れる/噛めない

という状態が起きていました。

そこで今回は、訪問診療にて次の処置を行いました。

上顎義歯のリベース(裏打ち修理)

- • ご自宅で粘膜面の型取りを実施

- • 入れ歯の裏側(粘膜に当たる面)を現在の形に合わせて作り直し

- • 修理後は再度調整を重ね、痛みや外れやすさを改善

修理後の入れ歯は適合が良好となり、現在は問題なくご使用いただけています。

患者様が見せてくださった“変化”

訪問診療では、入れ歯が噛めるようになると、

患者様の生活がガラッと変わることがあります。

今回の患者様も、修理した入れ歯をお渡しした後、

こんな言葉をくださいました。

「以前のように食事ができるようになった」

「好きなものを食べられるようになった」

「食べる楽しみが増えた」

「笑顔が戻ったと言われた」

“食べる”ことは、ただ栄養を摂るだけではなく、

心の元気を取り戻す大切な行為です。

そのお手伝いができたことを、私たちも心から嬉しく思っています。

ご自宅でも、施設でも。訪問診療でできること

政久歯科醫院では、

ご自宅や施設に伺って義歯の修理・調整・新製まで対応可能です。

- • 入れ歯が痛い

- • 外れやすい

- • 噛みにくくなった

- • 食事量が減ってきた

- • 口の中を見てもらいたいけれど通院が難しい

このようなお悩みがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

「もう一度、食べる喜びを取り戻したい」

そんなお気持ちに、私たちは全力で寄り添います。

政久歯科醫院の訪問診療についてはこちら⇨

政久歯科醫院の入れ歯治療についてはこちら⇨

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設

「食べる力」は小さな頃から育つ 〜お口の成長は、一生ものの財産〜|岡山市にある歯医者【政久歯科醫院】

2025年11月26日

私は普段、小児歯科を中心に診療していますが、最近は訪問歯科にも携わる機会があります。

子どもたちのお口と、ご高齢の方のお口――一見違う世界のようでも、どちらも「生きる力を支えるお口の力」が根本にあることを日々感じています。

この気づきをもとに、今回は小児期からの“食べる力”の大切さについてお伝えします。

🍀訪問歯科で感じたこと

施設やご自宅などに訪問し、口腔ケアやむし歯治療、入れ歯の修理などを行う中で感じることがあります。

それは、『外出が難しい方には、必ず理由がある』ということ。

老衰や脳血管疾患、認知症など、体の機能や心の動きに制限がある中で、

それでも「食べたい」「話したい」「笑いたい」と願う方がたくさんおられます。

そしてその思いを支えるのが、“お口”です。

お口が清潔で、噛んで飲み込む力が保たれていると、

感染予防になるだけでなく、「おいしい」「楽しい」という感情が戻ってきます。

入れ歯を調整し、痛みが取れただけで

「やっと食べられた」「また好きなものが食べたい」と笑顔を見せてくださる瞬間。

その姿に、“食べることは生きる力そのもの”だと感じます。

👶そして気づくのは、「その力は子どもの頃から育つ」ということ

高齢になってからの噛む力・飲み込む力を支えるのは、実は子どもの頃に育まれた“お口の機能”です。

- ・よく噛む習慣

- ・口を閉じて飲み込む力

- ・柔らかすぎない食事でお口を使う経験

こうした日々の積み重ねが、将来の「食べる力」をつくります。

だからこそ、小児期のお口育ては「むし歯予防」だけではなく、

“一生自分の口で食べるための準備期間”でもあるのです。

🌱今のお口に合ったサポートを

「食べるのが遅い」「すぐこぼす」「好き嫌いが多い」

これらは、“しつけ”や“マナー“の問題だけではないかもしれません。

お口の機能の発達については、別のブログでお話ししていますので、ぜひご覧ください

→食事の時間、長いのは仕方ない?

無理に頑張らせるよりも、

お子さんの“今”に合ったサポートをすることで、

笑顔でおいしく食べる力が自然と育っていきます。

🌸“今”を大切にすることが、“未来”の笑顔を守る

訪問歯科で出会う方々が教えてくれたこと。

それは、「食べることをあきらめない気持ち」が、どんなときも人を元気にするということです。

その力の土台は、子どもの頃から育まれています。

“食べる力”を育てることは、“生きる力”を育てること。

政久歯科醫院では、

小児期の「お口の機能の発達」から、

高齢期の「食べる力の維持」まで、

患者様の“今”に合わせたサポートを大切にしています。

食べる時間が長い、噛むのが苦手、そんな“気になる”があれば、

それは成長のチャンスかもしれません。

お子さん一人ひとりに合った「お口育て」、一緒に見つけていきましょう。

💬小児担当の歯科衛生士として

私は普段、小児の診療に携わっていますが、

訪問歯科を通して「今の子どもたちの未来」も改めて考えるきっかけになりました。

どの年齢でも、“お口の健康”は「生きる力」に直結しています。

だからこそ、今できる小さな習慣を大切にして、

“生涯” 笑顔で食べられるように、一緒にお口育てをしていきましょう!

政久歯科醫院の小児歯科についてはこちら⇨

この記事の筆者

歯科衛生士:中島加奈

プロフィール

- 歯科衛生士歴22年

- 米粉ナチュラルアドバイザー

- 3児の母

- お口育て教室・離乳食講座開催

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設

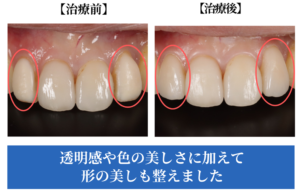

【症例紹介】前歯の白浮きを自然な色合いに|歯をできるだけ削らないラミネートベニア治療|岡山市にある歯医者【政久歯科醫院】

2025年11月25日

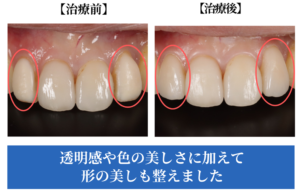

鏡を見るたびに、前歯の白浮きが気になってしまう——

そんな小さな違和感が、やがて「人と話す時に口元を隠してしまう」「写真を撮るのが苦手」という気持ちにつながることがあります。

今回ご紹介するのは、前歯の色の差を自然に整えたいとご相談くださった33歳・女性の患者様の症例です。

相談のきっかけ

「前歯の左右で色が違って見えて、ずっと気になっていました」

お話を伺うと、以前から歯の白浮きが気になり、笑顔に自信が持てないとお悩みでした。

口腔内を拝見すると、確かに前歯とその横の歯の色に差がありました。

できるだけ歯を削らず、自然な透明感のある仕上がりにしたい——

というご希望から、患者様は『ラミネートベニア治療』を選択されました。

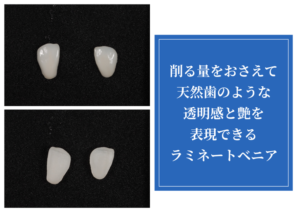

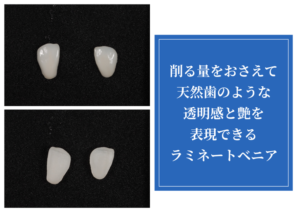

歯を守りながら、自然な美しさを

ラミネートベニアは、歯の表面をわずかに整え、薄いセラミックを貼り付ける治療です。

今回は、出来るだけ歯を削りたくないという患者様のご希望に沿って、

歯質をできるだけ温存することを第一に考え、患者様と歯科技工士と一緒に鏡を見ながら

綿密に色を相談し、調整を行いました。

患者様が、歯を気にすることなく笑顔になれるよう、自然光のもとでも違和感のない、柔らかい白さを目指しました。

治療後の変化

治療は連日2日間。

大きな痛みもなく、安心して治療を受けていただけました。

仕上がった前歯を鏡でご覧になった瞬間、患者様の表情がぱっと明るくなりました。

「自然な色でとても綺麗!気になっていた部分がなくなって嬉しいです」と笑顔に。

審美的にも機能的にも問題なく、日常の会話や食事の際も自然な感覚で過ごしておられます。

今回の治療を担当したのは村上先生

「歯の色や形は、ほんのわずかな違いでも印象が大きく変わります。

今回は“削らない・守る・美しく”というバランスを大切にしました。

治療後に見せてくださった笑顔が、何より嬉しかったです。」

治療費

ベニア1つあたり 110,000円

※ 今回は2箇所治療し、220,000円

注意点・リスク

ラミネートベニアは非常に薄い素材のため、強い力が加わると割れてしまうことがあります。

当院では、治療後のメンテナンスや生活上の注意点も丁寧にご説明し、長く安心してお使いいただけるようサポートしています。

まとめ

「前歯の色が気になる」「自然な笑顔を取り戻したい」

そんなお悩みを抱えている方へ。

ラミネートベニアは、歯をできるだけ削らずに美しさを取り戻せる治療です。

一人ひとりの歯の色や形に合わせて、あなたらしい笑顔をつくります。

歯の色でお悩みの方は

ぜひ一度、歯科医院にご相談ください。

この記事の監修者

歯科医師:村上 諒

<経歴>

- 九州歯科大学歯学部 卒業

- 医療法人社団湧泉会 ひまわり歯科(研修医)

- 政久歯科醫院 入社

<資格・所属学会・団体>

- ストローマンベーシック

- ストローマンネオデント抜歯即時

- カラーコーディネーター

- 日本歯内療法学会

食事の時間、長いのは仕方ない? 〜ゆっくり食べる子には理由がある〜|岡山市にある歯医者【政久歯科醫院】

2025年11月19日

「うちの子、ご飯を食べるのがすごく遅くて…」

「つい注意ばかりしちゃって…」

「小学校に入るまでに早く食べられるようにならなきゃ!」

そんなふうに、食事の時間に悩むお母さんにたくさん出会います。

でも私は、そう感じるお母さんも、その子も、どちらも“頑張っている証拠”だと思っています。

そして同時に、

「もしかしたら、頑張っても早く食べられない理由があるのかもしれない」

とも感じることがあります。

🍚「食べるのが遅い」は悪いこと?

食事の時間が長い=その子のせい、ではありません。

実は、お口の機能や体の発達がまだ追いついていないだけのことも多いのです。

たとえば、こんなサインはありませんか?

- * 前歯でうまく噛みきれない

- * モグモグが少なく、すぐ飲み込んでしまう

- * 口を閉じて食べられない

- * なかなか飲み込めず、お口の中でモゴモゴしている

- * むせる・こぼすことが多い

これらは、唇・舌・頬など「食べる・話す・呼吸する・表情を作る筋肉」の発達がまだ途中のサインです。

👀食べ方を“観察”してみよう

食事に時間がかかる=悪いことではありません。

その子なりに一生懸命食べている証拠です。

少しだけ視点を変えて、「どう食べているか」を見てみましょう。

きっと、次のヒントが見えてきます。

見るポイント

① 机と椅子の高さ

足の裏が床(または台)につき、体が安定して座れている?

② 食べる前に、食べ物を見ている?

どんなサイズのものを口に入れようとしているか、目で確認できている?

③ 口に入れる量

たくさん入れすぎていない?噛みきれない量はNG。

④ 飲み込むときの姿勢

頭と体が一直線になっている?

傾きや顎の上がりすぎは飲み込みにくくなります。

⑤ 飲み込むときの動き

口元にシワが寄ったり、首が動いたりしていない?

舌がうまく使えていないと、他の部分が代わりに頑張ってしまいます。

気づいたら、まず“真似してみる”

5つのポイントを観察して、「気になるところ」をひとつ見つけてみてください。

そして次に、その動きを大人が真似してみましょう。

実際にやってみると、

「なるほど、これは食べづらいかも…!」

と気づけることがたくさんあります。

お母さんもお子さんと同じ、“お母さん歴○年”の初心者仲間です。

知らないことは、これから一緒に知っていけば大丈夫。

もし真似してみても「うまくいかない」「分からない」と感じたら、

お気軽にLINEからでもご相談くださいね

まとめ

- * 食事が遅い=悪いことではない

- * 「どう食べているか」を観察してみよう

- * お母さんも一緒に“気づいて・試して・成長していけばOK”

ゆっくり食べるその姿は、実はお子さんの「一生懸命の証」。

焦らずに、少しずつ“食べやすい環境”を整えていきましょう😊

政久歯科醫院の小児歯科についてはこちら⇨

この記事の筆者

歯科衛生士:中島加奈

プロフィール

- 歯科衛生士歴22年

- 米粉ナチュラルアドバイザー

- 3児の母

- お口育て教室・離乳食講座開催

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設