~通院が難しくなった方へ、安心してお口の健康を守るために~

「歯医者に行きたいけれど、体が不自由でなかなか通えない」

「入れ歯の調子が悪いけれど、どうしたらいいか分からない」

「施設で暮らす親の口腔ケアを、専門的にお願いしたい」

ご高齢の方や、病気・障害のために外来への通院が難しくなった方、そしてそのご家族や施設職員の方から、このような声をよく耳にします。

そんな時に頼っていただきたいのが「訪問歯科診療」です。

歯科医師や歯科衛生士がご自宅や施設に伺い、診療用の器材を持ち込んで、お口の健康を守るお手伝いをいたします。

ここでは、訪問歯科で「できること」と「できないこと」について、分かりやすくご紹介します。

訪問歯科を検討されている方の安心材料になれば幸いです。

訪問歯科でできること

1. 専門的な口腔ケア

ご自身での歯みがきや入れ歯の管理が難しくなると、どうしてもお口の中が不衛生になりやすくなります。

歯垢や歯石がたまったままになると、むし歯や歯周病が進行しやすくなるだけでなく、食べかすや細菌が原因で誤嚥性肺炎を引き起こすこともあります。

訪問歯科では、

- • 歯垢・歯石の除去

- • 歯ぐきの炎症(歯肉炎・歯周病)の管理

- • 入れ歯の清掃・調整

- • ご本人・ご家族・介護スタッフへの口腔ケア指導

といった専門的なケアを行い、清潔なお口を保つお手伝いをいたします。

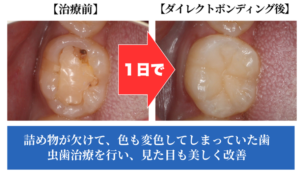

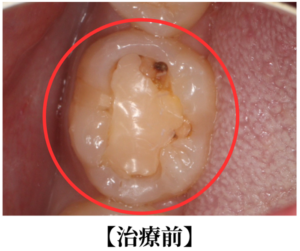

2. 虫歯の治療

「歯が黒くなってきた」「しみる」などの小さなむし歯は、訪問診療でもレジン充填(CR充填)と呼ばれるプラスチックの詰め物で対応できます。

ただし、大きなむし歯や神経の治療など、時間や複雑な器材を必要とする治療は、訪問診療では難しい場合があります。

3. 入れ歯の新製・修理・調整

入れ歯は「食べること」だけでなく、「話すこと」「笑うこと」にも直結します。

しかし、入れ歯が合わなくなると、食事がしにくくなったり、歯ぐきに傷ができて痛んだりと、生活の質を大きく下げてしまいます。

訪問歯科では、

- • 入れ歯の新製

- • 割れたり欠けたりした入れ歯の修理

- • 食事中に外れる、噛むと痛いなどの不具合調整

- • 噛み合わせの確認

これらを自宅や施設で行うことができます。

「入れ歯が外れやすいから、食べるのが怖い」

「最近食事の量が減ってきた」

そんなお悩みも、訪問歯科で解決できることがあります。

4. 口腔機能の維持・向上

「食事のスピードが落ちた」

「むせることが増えた」

「食べた後に口の中に食べかすが残る」

これは、加齢や病気により口腔機能(食べる・飲み込む力、話す力など)が低下しているサインかもしれません。

訪問歯科では、

- • 摂食・嚥下リハビリ

- • 食事形態や嚥下に関するアドバイス

- • 口腔マッサージ

- • 舌や口の筋肉を使った機能訓練

を通じて、「食べる喜び」を守るお手伝いをいたします。

食事を楽しめることは、心と体の健康に直結します。

5. 簡単な抜歯

グラグラしている歯は、食事中に外れて誤飲や誤嚥の原因になることがあります。

そのような場合は、訪問診療で安全に抜歯できるケースもあります。

訪問歯科でできないこと

一方で、訪問診療には限界もあります。

例えば、

- • 大きな外科処置(難しい抜歯、インプラント手術など)

- • 複雑な根管治療(歯の神経の治療)

- • 全身麻酔や静脈内鎮静が必要な治療

といった内容は、院内の設備が整った環境でなければ行えません。

そのため、訪問歯科は「できる限りの治療とサポートを行いながら、ご本人の生活の質を保つこと」を大切にしています。

訪問歯科の意義

お口は「食べる」「話す」「笑う」など、人が人らしく生活するために欠かせない大切な器官です。

通院が難しくなっても、お口の健康を守ることは「生きる力」につながります。

特に、口腔ケアを怠ると誤嚥性肺炎や低栄養、全身の健康悪化に直結することが分かっています。

だからこそ、私たちは「訪問歯科」を通じて、患者様とご家族が安心して暮らせる毎日をサポートしたいと考えています。

ご家族・施設職員の方へ

「歯磨きはしているけれど、汚れが落ちているのか心配」

「入れ歯が合っていないようで、食事が進まない」

「むせることが増えて、このまま食べられなくなったら…」

そんな不安を抱えるご家族や介護職員の方も多いと思います。

訪問歯科チームは、患者様だけでなく、その周りで支える方々の負担も少しでも軽くできるよう努めています。

ケアの方法を一緒に確認したり、食事の工夫を提案したり。

「相談してよかった」と思っていただけるよう、寄り添ったサポートを心がけています。

政久歯科醫院の訪問歯科診療

訪問歯科を行っている医院は数多くあります。

その中で、私たち政久歯科醫院が大切にしているのは「患者様とそのご家族に安心していただける関わり方」です。

- • 歯科医師と歯科衛生士がチームで訪問し、治療とケアの両面をサポートします。

- • お口の状態だけでなく、生活背景や介護状況も踏まえてご提案します。

- • 定期的な訪問で、口腔機能や全身状態の変化を早めにキャッチします。

- • ご家族や施設スタッフとの情報共有を重視し、安心して任せていただける体制を整えています。

「治療をする」だけでなく、「暮らしを支えるパートナーでありたい」。

その想いを胸に、日々訪問歯科に取り組んでいます。

「歯医者に通えないから仕方ない」と諦めてしまう前に、どうぞ一度ご相談ください。

政久歯科醫院の訪問歯科についてはこちら⇨