夜に限って歯が痛くなるのはなぜ?~どうしようもなく歯が痛い時の対処法~|岡山にある歯医者【政久歯科醫院】

2024年8月12日

普段は全くお口の痛みを感じることはなかったのに「夜中に突然歯が痛くなってしまった」という経験はありませんか?

患者様からは「昼間は何ともなかったのに、夜に限って痛くなるんよ」というお話しも伺います。今回は「なぜ夜に歯が痛くなるのか?」そして「痛くなってしまったときの対処法」をお伝えします。

歯が痛くなる原因

まずは歯の痛み(口周りで感じる痛み)がどのようなことが原因で起こるかについてお話しします。痛みが出る原因は大きく3つあると言われています。

①虫歯

痛みが出る原因の1つは『虫歯』です。

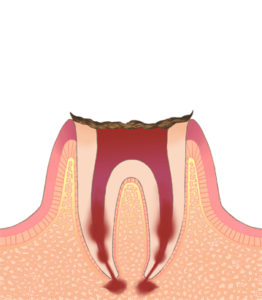

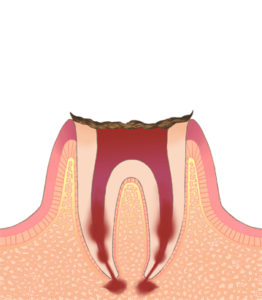

虫歯は虫歯菌が産生する酸によって歯が溶けてしまうことによって起こります。

虫歯が進行して、溶けた部分がだんだんと歯髄(神経や血管が入っている部分)に近づく事で神経が敏感になり、しみたり、痛みを感じるようになります。虫歯が小さい時は少し冷たいものがしみる程度ですが、だんだんと大きくなるにつれ、何もしていなくても痛みがあるなど、症状は悪化していきます。

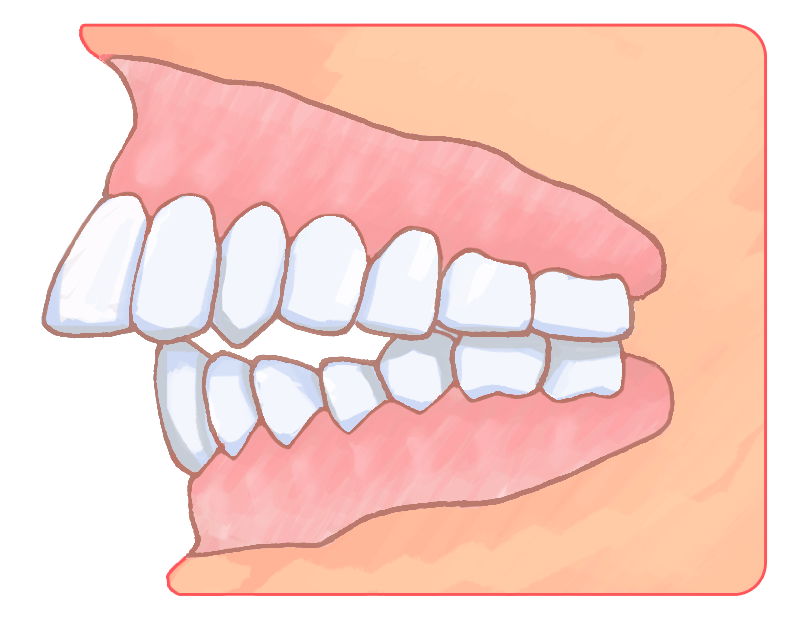

②歯ぎしり

次に挙げる痛みの原因は『歯ぎしり』です。

正確には咬合性外傷(こうごうせいがいしょう)といいます。強く歯ぎしりをしている人は歯全体が痛くなることが多いです。起きている時に痛みが出ることもありますが、この症状は朝起きた時に強く痛みを感じます。これは、寝ている時は理性が働かないため、起きている時の6〜7倍の力で歯ぎしりを行うことが原因です。無意識に歯ぎしりをしているということは多々あります。また、歯だけではなく口周りの筋肉も痛くなったり、耳の手前が痛くなったりもします。ここまで進行すると『顎関節症』という状態になります。

③親知らず

痛みの原因3つ目は、親知らずが原因で痛みを生じることもあります。親知らずの周囲の歯茎に炎症を起こすことを智歯周囲炎と言います。処置として消毒をしたり薬を飲んで炎症を落ち着かせます。もし、症状が頻回に起こるようなら、親知らずを抜くことも考えなければなりません。

痛みはこのようなことが原因で起こります。

では、本題の『なぜ夜間に痛みが強くなるか』について話します。

なぜ夜間に痛みが強くなるのか?

人の神経の中には『交感神経』と『副交感神経』があります。

これらは闘争・逃走反応とも呼ばれます。

例えば「スポーツをしている時などにアドレナリンが出る」という言葉を聞いたことはないでしょうか?アドレナリンは交感神経の伝達物質です。交感神経は人が闘争している時に働きます。

一方副交感神経は逃走、つまり身体を休めるときに使われます。

寝ている時はこの副交感神経が優位に働くといわれています。

副交感神経が優位に働くと、身体を休めるために血管が拡張されたり、血流の増大がおきます。これが原因で日中と比べて歯の痛みも感じやすいと言われています。

痛みが出た時の対処法

最後に、歯の痛みに対してどのように対応すればいいかをお伝えします。

前述したように、歯の痛みの原因は様々です。その為、痛みがある場合はできるだけ早く歯科医院を受診されることをおススメします。痛みの原因によって対処法は全く異なる為、歯科医師の診察・診断を受けて、原因を取り除く事が大切です。

もしも夜間のように、すぐに歯科を受診できない時に痛みが出た場合には、市販の痛み止めを利用して、応急的に痛みをしのぎましょう。

まとめ

歯は食事だけでなく、全身の健康にとても関係しています。そして一度削った歯は、骨折のように自然治癒することはありません。そのため、できる限り自分の歯を大切にしましょう。

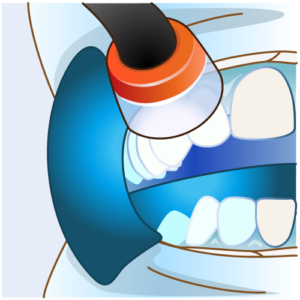

急な痛みを出来る限り回避するには、食事の内容や回数・歯磨きの仕方・定期健診を受診することが大切です。

政久歯科醫院の定期健診では、定期的にレントゲン写真や歯周病の検査でお口全体の状態をチェックし、歯磨きの仕方や食生活のアドバイスも行っています。

また「気持ち良くてスッキリする」と好評のクリーニングでは、歯に傷をつけにくい機械で、お口をツルツルにすることも出来ます。

痛みなどのお困りごとを感じることなく、快適に過ごすために、歯科醫院で定期健診(プロフェッショナルケア)を受診されることをおススメします。

政久歯科醫院の予防歯科についてはこちら⇨

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設

早く歯を白くしたい|どんな方法があるのか?|岡山にある歯医者【政久歯科醫院】

2024年8月5日

歯の色が黄ばんでいて気になる、という方は多いのではないでしょうか? 主に日常生活の中で摂取するものや喫煙などの習慣から歯が変色してしまうのですが、実は歯を白くする方法はいくつかあります。 それぞれのメリットやデメリット、また適応もお伝えしますので、歯の色でお悩みの方は参考にしてみてください。

歯を白くするにはどんな方法がある?

歯を白くするには以下の4つの方法があります。

オフィスホワイトニング

オフィスホワイトニングとは、歯科医院で行うホワイトニングです。 歯面を清掃し、歯肉の保護を行なった上でホワイトニングの薬液を塗布し、光照射を行うことで歯を白くする方法です。オフィスホワイトニングの最大のメリットは、一日で歯を白くすることが出来ることです。結婚式などの大事なイベントが迫っていて、短期間で歯を白くしたい場合などに向いています。 オフィスホワイトニングのデメリットは、後戻りがしやすい点です。歯の白さを長くキープしたい場合は、定期的にオフィスホワイトニングを行う、もしくはホームホワイトニングと併用していただく必要があります。

ホームホワイトニング

ホームホワイトニングとは、ご自身で自宅で行って頂くホワイトニングです。 専用のマウスピースを作成し、その中にホワイトニングの薬剤を注入してお口の中に入れることで歯の色を徐々に白くしていきます。 オフィスホワイトニングに比べると費用も安価なので、少し時間はかかってもコストを抑えてホワイトニングを行いたい方に向いています。ホームホワイトニングはご自宅で行うことが出来るので、歯科医院に通院する必要がなく、またオフィスホワイトニングに比べると歯の白さが長持ちしやすい点がメリットです。ただし、ご自身で行う必要があるので、自己管理がきちんとできないと途中で中断してしまうこともあります。

デュアルホワイトニング

デュアルホワイトニングは、オフィスホワイトニングとホームホワイトニングを併用して行う方法です。それぞれを単体で行うよりも、歯の白さを一番長くキープすることが期待できます。長い期間歯の白さを維持したい方に向いている方法です。

セラミック

虫歯の治療などで歯を削った場合に、保険適応のものだと変色のしやすいプラスチックか目立つ金属を選ぶことになります。しかし、セラミックを使用することで、本来の歯に近い色味を再現出来るので、保険で使う材料に比べると目立ちにくく、見た目も美しく仕上げることができます。セラミックは見た目の美しさ以外にも、金属などに比べると汚れがつきにくいので2次的な虫歯にもなりづらい上、変色もしづらい材質になっています。 上記のようなメリットが多いセラミックですが、自費診療であるため費用がかかること、また咬み合わせの力が強い方はセラミックが割れてしまったり、ジルコニアの場合は硬度が高いために咬みあう歯を磨耗させることもあります。そのため、咬み合わせを精密に治療することが大切です。当院では詰め物や被せ物、セラミック矯正なども扱っていますので、理想の歯の白さに近づけることが可能です。しっかりと患者様の要望をお伺いしながら、患者様に合った最適な治療法をご提案させていただきます。

そもそも歯が黄ばむ原因は?

歯が黄ばんでしまう原因はいくつかありますが、日常生活に起因するものがほとんどです。 ご自身の生活習慣に当てはまるものはないかチェックしてみてください。

着色性の強い食品や飲料を多く摂取している

着色性の強い食品や飲料を日常的に多く摂取している方は歯の色が黄ばみやすいです。

以下の食品は一例ですが、歯の変色が起きる原因になりやすいものです。

・コーヒや紅茶、緑茶など

・カレー

・トマトソース

・醤油ベースのラーメン

・赤ワイン

喫煙の習慣がある

喫煙の習慣も歯が黄ばむ原因になります。主にタバコに含まれるタールという物質は、黒褐色の油状液体で歯に頑固な着色を残します。

加齢

年齢を重ねると歯の表面のエナメル質が薄くなり、さらにその内側にある象牙質も黄褐色に変化することがわかっています。

歯磨きが不十分である

歯磨きが不十分であると、歯の表面の汚れが蓄積されて、歯磨きでは落としきれない歯石となります。一度歯石がついてしまうと歯の表面がざらついた状態となり、さらに汚れが定着しやすくなるため、歯の変色にも繋がりやすくなってしまいます。

歯の白さを保つために日頃から気をつけること

食事に気をつける

上記でお伝えしたような、着色性の強い食品を日常的になるべく避けていただくと歯の黄ばみは起きにくいです。それでもどうしても食べたい、というときはなるべく食後すぐに歯磨きを行いましょう。また、着色性の強い飲み物に関してはコップから直接飲むよりもストローを使用した方が歯に飲み物が接触することを避けることが出来るのでおすすめです。

着色汚れに対応した歯磨剤を使用する

普段使用している歯磨剤を着色汚れに対応した歯磨剤に変えていただくのも歯の黄ばみの予防になります。市販されているものの中には歯磨剤に含まれる研磨剤の粒子が粗く、歯の表面を傷つけやすいものもあるので、歯科専売のものをおすすめします。

歯科医院でクリーニングを受ける

日々のケアをきちんと行なっていても、歯石はどうしても溜まってしまいます。 そのため、定期的に歯科医院でクリーニングを受けることで、歯石や歯ブラシでは落とせない着色を落とすことができ、歯の白さを取り戻すことができます。当院ではPMTCを行なっていますので、日々の歯磨きだけでは落とせない細かな汚れもしっかりと落とすことが可能です。

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設

子どもの歯の矯正はいつから始めるべき?矯正の必要性と気になる費用|岡山にある歯医者【政久歯科醫院】

2024年7月29日

子どもの矯正に必要な費用や期間はどのくらい?

子どもの歯の矯正は主に2つあり、乳歯から永久歯へ生え変わる時期で第Ⅰ期治療と第Ⅱ期治療で分かれます。第Ⅰ期治療は乳歯のみ、もしくは乳歯と永久歯が混在している3歳〜12歳の治療です。

第Ⅱ期治療は全ての歯が永久歯に生え変わった後の12歳〜成人の時期の治療です。 それぞれの治療の期間や費用はどうのように変わるのでしょうか?詳しく説明します。

第Ⅰ期治療の矯正費用と目安の期間(3歳~12歳)

第Ⅰ期治療のゴールは顎のバランスを整えて、永久歯が生えるスペースを確保することです。当院では床矯正を使います。床矯正は取り外し可能な装置となっており、お口の中に入れてネジを巻き、顎の大きさを拡大する装置です。

上下の永久歯が正しく咬み合うように、子どもの顎の成長に合わせて装置を使い、永久歯がしっかりと並ぶスペースを確保します。 顎の発育不全は咀嚼や滑舌に悪影響を及ぼすだけではなく、顔の形にも悪影響を及ぼす可能性があるので、当院では指しゃぶりや口呼吸、下の癖などの生活習慣を正す指導も併せて行っていきながら顎の発育を促進していきます。

- 第Ⅰ期治療の費用:385,000円(税込)

※調整料は1回につき5,500円(税込)

- 治療期間:約1〜3年程度かかります。

治療後に顎の成長・永久歯への生え変わりなどを確認します。永久歯がしっかりと生え揃った段階で、第Ⅱ期治療へと移行するかどうかを判断します。

※治療期間は個人差があります。

第Ⅱ期治療の矯正費用と目安の期間(12歳〜成人)

第Ⅱ期治療のゴールは審美性と機能性の改善です。第Ⅰ期治療後に歯並びと咬み合わせを改善しバランスの取れた歯並びを目指します。一般的な大人の矯正と治療内容はほとんど変わりません。

歯がガタガタしているなどの骨格的な問題がない場合は、第Ⅰ期治療をせずに第Ⅱ期治療から治療を開始することもあります。第Ⅰ期治療から第Ⅱ期治療へと移行するタイミングに関しては、個人差がありますので、正確な時期は患者様の状況をしっかりと見た上で判断させていただきます。

- 第Ⅱ期治療の費用:330,000円(税込)~440,000円(税込)

※調整料は1回につき5,500円(税込)

- 治療期間:約1〜2年程度かかります。

治療が終わっても、綺麗な歯並びを維持するためにリテーナー(保定装置)を1年くらい使う必要があります。3ヶ月に1度くらいのペースで来院をしていただき、経過を確認します。

正装置以外にかかる費用

- 相談:30分まで無料

- 検査・診察料:16,500円(税込)

- 診断料(部分):33,000円(税込)

- 診断料(全体):66,000円(税込)

- 保定装置費用:33,000円(税込)〜77,000円(税込)

料金表についてはこちら →

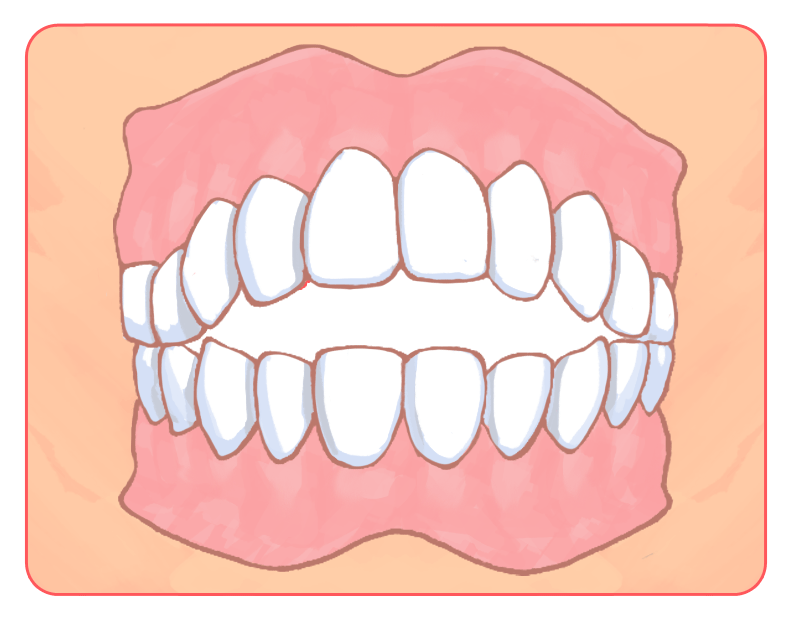

子どもの矯正が必要な症例とは?

歯並びが悪いことで、「人前で上手く笑うことができない」、「しっかりと噛むことができない」などの悩みを抱える方がいらっしゃいます。子どもの歯並びで矯正をした方が良い症例は以下の歯並びになります。

| 症例 |

画像 |

説明 |

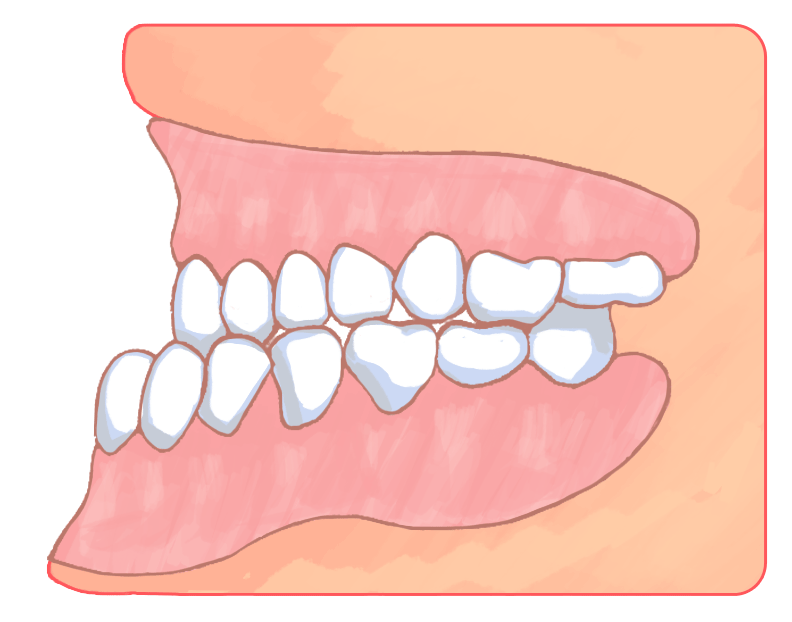

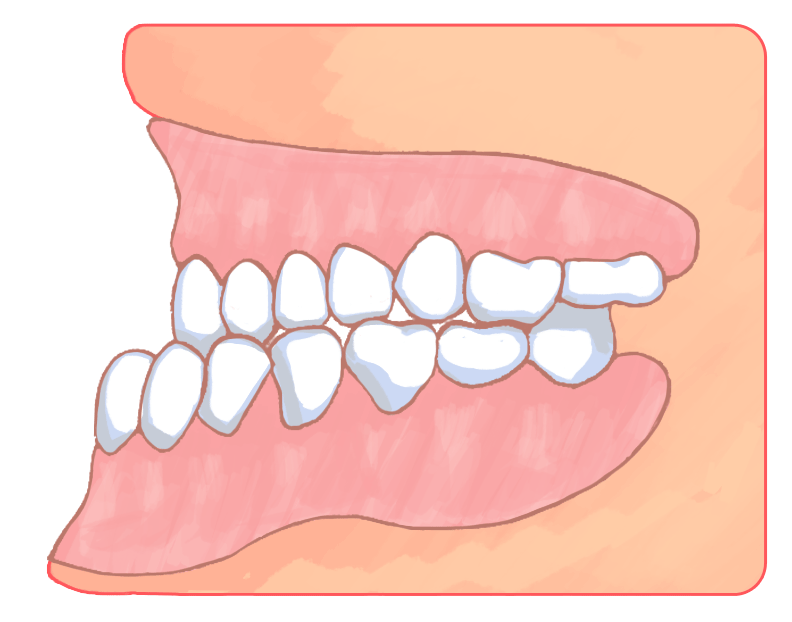

| 反対咬合 |

|

上顎と下顎のはが正しく咬み合わず、反対に重なっている状態の歯並びです。 |

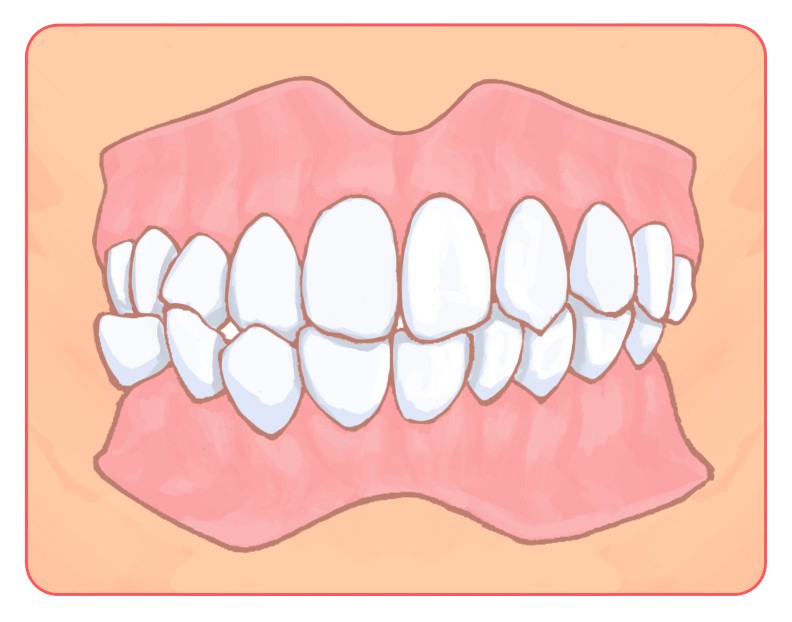

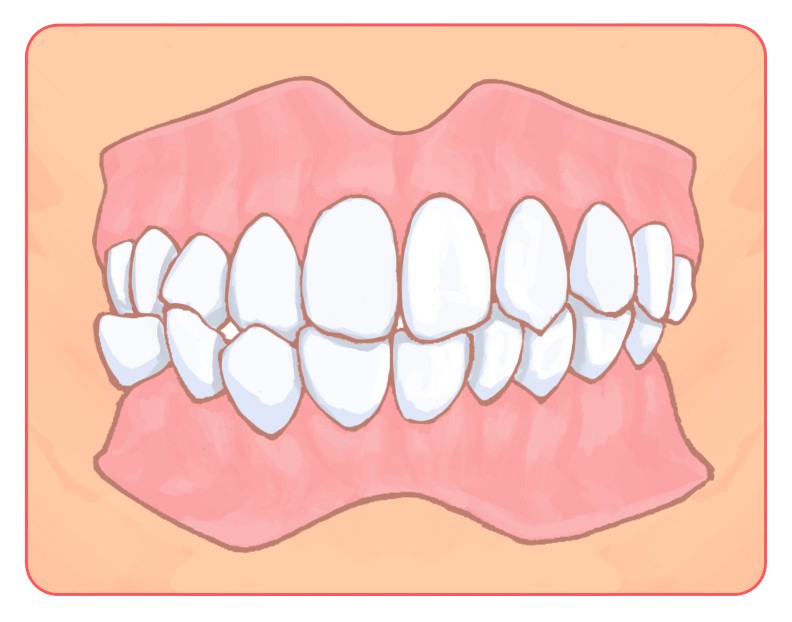

| 交叉咬合 |

|

上下の歯が正常に咬み合わずに、ずれてしまっている状態の歯並びです。 |

これらの歯並びは顎の成長に悪影響を及ぼす可能性があるため、早めに矯正をした方が改善がしやすいです。骨格に問題があるケースは、大人になってからの治療は難しいため、小さい頃から行っておくことが大切です。

他にも下記のような歯並びに該当する子どもも、矯正を検討してみてください。

| 症例 |

画像 |

説明 |

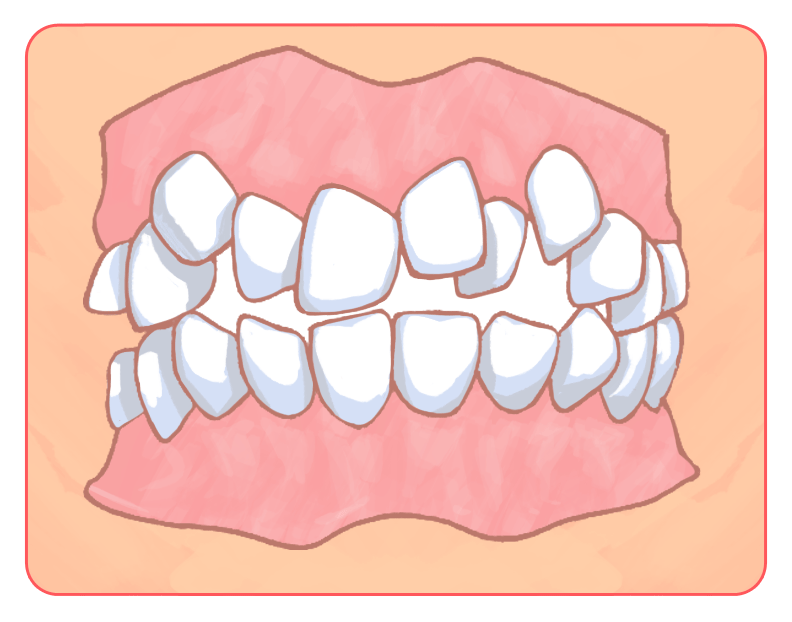

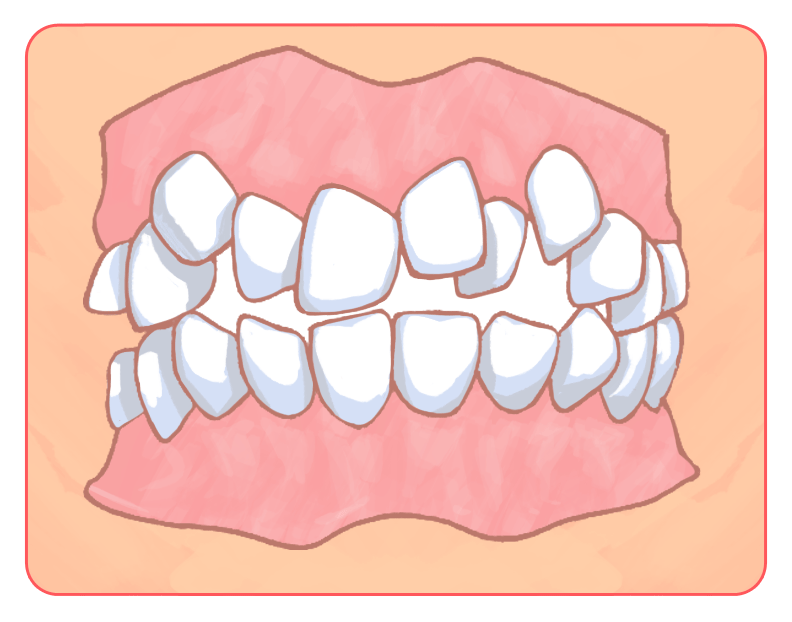

| 叢生 |

|

歯が顎の大きさに対して大きかったりアンバランスな状態になっていることで、歯が乱れている状態です。歯並びが凸凹していて歯磨きがしにくく、汚れが溜まりやすくなってしまうので虫歯や歯周病になるリスクも高まります。 |

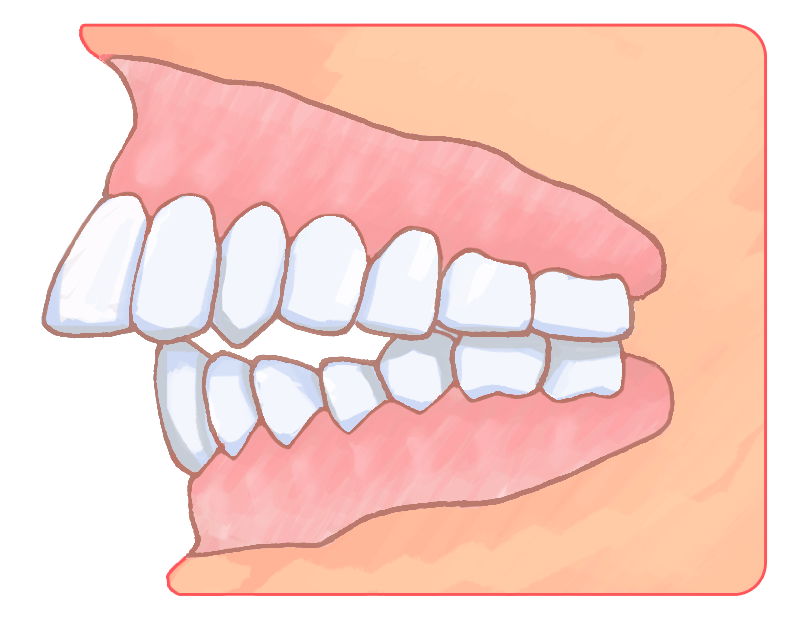

| 出っ歯 |

|

上顎や前歯が飛び出ている状態で唇が閉じにくく、外傷のリスクが高まります。また、前歯が乾燥しやすいので、虫歯や歯周病のリスクも高くなります。3歳以上で指しゃぶりをし過ぎているとなりやすいです。 |

| 開咬 |

|

上下の前歯が噛み合わずに奥歯で噛んだ際に前歯に隙間が開いてしまう歯並びです。口が閉じづらく、常に口が開いてしまったり、た行とさ行が言いにくいなどの滑舌にも影響があります。 |

子どもの矯正におすすめの開始時期と治療法

■幼児

・骨格に問題がある場合

3〜4歳ころには治療を開始するのが好ましいです。

当院では寝ている時につけるムーシールドというマウスピースを装着して、舌やお口周りの筋肉を整えて受け口を改善します。受け口のまま成長すると、取り返しがつかないことになる可能性があるため、早期の治療をおすすめいたします。

■叢生や出っ歯の場合

6歳以降に矯正治療を開始していただくのが最適です。歯並びが悪くなる原因は、顎が小さいことで永久歯が生えてくるスペースがないことです。また、出っ歯の原因は小さい頃の指しゃぶりや口呼吸、舌癖の習慣によるものがほとんどです。

この場合の治療は歯が生えてくるスペースを確保して、指しゃぶりなどの習慣改善をゴールとした、子供用のマウスピースを使った治療を行います。

■中高生(第Ⅱ期治療)

小学生の頃の矯正治療には、顎の正しい成長の促進・習慣の改善があります。発育段階に顎の拡大ができるため、前歯が数本永久歯に生え変わる頃を目安に矯正を開始するのが最適です。7〜8歳の子どもはすぐに矯正を始めた方が良いです。

当院では、取り外し可能なマウスピース矯正や、透明で目立たないインビザラインファーストを使っていますので、どのように治療をしていくかはしっかりとご説明させていただきます。

■中高生(第Ⅱ期治療)

基本的には通常の成人矯正と同じ方法で、歯を移動させて歯並びを整えることを目的として治療を行います。第Ⅱ期治療は、ワイヤー矯正やマウスピース矯正(インビザライン)での治療を行っております。

矯正が必要な歯並びかどうかを自分で判断することは難しいです。早い段階で子どもの歯並びに関して気にかけていくことで、現在の子どもの歯並びや成長過程を把握することができるため、いつ矯正を開始すれば良いかを判断することができます。

当院では無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

→無料相談はこちら

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設

虫歯治療~なぜ回数がかかる?~|岡山にある歯医者【政久歯科醫院】

2024年7月22日

虫歯治療になぜ回数がかかるのか

皆さんの中には虫歯で歯医者に来て、治療になぜこんなに回数がかかるのか?

あの歯とこの歯でなんで回数が違うのだろう?と

疑問を持たれたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回はその疑問の解消に少しでも役に立てたらと思い、虫歯について説明させて頂こうと思います。

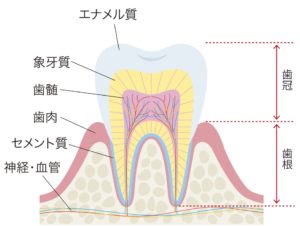

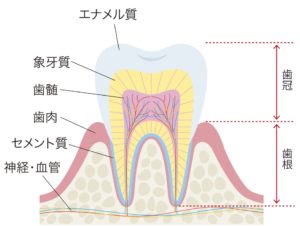

まず、歯というものは3層構造からなっています。

エナメル質、象牙質、セメント質と神経からなります。

私たちの目に見えているのは1番外側のエナメル質です。

そして、「虫歯」とは一言でくくられていますが、虫歯になりはじめのものから、歯の神経にまで達しているものまで全てをまとめて「虫歯」と呼んでいます。

そのため、進行度合いによって必要な処置が変わってきます。

【CO】

【C1】

【C2】

【C3】

【C4】

虫歯をとって詰めるだけで治療が終わる場合もあれば、型取りが必要になる場合、神経まで達している際は神経の処置が必要になってきます。

この中でも特に神経の処置になると、歯の根っこの中を丁寧に消毒していく必要があります。また、根の治療に加えて歯に被せ物をすることになるので、どうしても回数が必要になってきます。

また、虫歯が複数本ある場合などは噛み合わせ等も見ながらの治療が必要になるため、1本ないし2本ずつの治療になります。

そのため回数が必要になってきます。

以上のような理由で虫歯の治療には回数が必要になってきます。

なかなか回数が多いと根気が必要になるかもしれませんが、一緒に頑張っていければと思います。

虫歯の治療をちゃんと行うことも大事ですが、治療が終わった後に虫歯にならないようにすることもとても大切です。

歯科医院で定期的に検診を受けることで予防することができる虫歯もあります。そのため治療が終わった後も定期的に検診に来ることも重要になってきます。

虫歯治療・定期健診・その他歯のことでお困りの方は、政久歯科醫院にご相談ください。

政久歯科醫院の虫歯治療についてはこちら⇨

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設

ボロボロの歯はもう手遅れ?|歯がボロボロでも治療可能かどうか|岡山にある歯医者【政久歯科醫院】

2024年7月16日

「虫歯や歯周病になっているけど、忙しくてなかなか歯医者に通うことができない。」仕事や育児の忙しさ、歯医者への抵抗感から歯医者に通えずに虫歯や歯周病などを放置してしまってはいませんか?そうなると、歯はどんどんボロボロになっていってしまいます。最初は自覚症状もあまりない状態がほとんどですが、気づいた時には症状はどんどん進んでいき手遅れになりそう。なんて事もあります。このまま放っておいたらどうなってしまうのか?歯がボロボロになってしまったが治すことができるのか?そんな皆様の不安にお応えしましますので、ぜひ参考にしてみてください。

歯がボロボロになる原因

そもそも歯はどうしてボロボロになってしまうのでしょうか? 歯がボロボロになってしまう原因は大きく分けて2つあります。

虫歯によるもの

虫歯は症状が進行するにつれて痛みが徐々に増していきます。検診の際にCと衛生士が言っているのを聞いたことはありませんか?虫歯の進行はC0〜C4まで症状別にレベルが分かれています。一般的に歯がボロボロと言われるのは、C3〜の状態で、C3以降は虫歯が神経まで達してしまっている状態です。とても激しい痛みを生じますが、C4まで達すると歯の根っこだけが残っている状態ですので、痛みを感じなくなる事もありますが、これは虫歯の末期の状態ですので早急な治療が必要です。

虫歯の末期状態の症状

・歯茎に膿が出る ・咬めない ・ひどい口臭がする ・神経が死んでしまい痛みを感じなくなる ・骨が溶けて歯が崩壊し始める

歯周病によるもの

歯周病も虫歯と同じように初期の段階では痛みを感じる事もないので、気づかずに症状が進んでしまっているなんてことがあります。歯周病が進行すると歯茎や顎の骨が破壊されて歯がぐらぐらしてきて、最終的には歯が抜け落ちてしまう事もあります。 末期まで進んでしまうと、治療が困難になって抜歯をしなくてはいけなくなる可能性が高くなりますので、早急な治療が必要です。

歯周病も虫歯と同じように初期の段階では痛みを感じる事もないので、気づかずに症状が進んでしまっているなんてことがあります。歯周病が進行すると歯茎や顎の骨が破壊されて歯がぐらぐらしてきて、最終的には歯が抜け落ちてしまう事もあります。 末期まで進んでしまうと、治療が困難になって抜歯をしなくてはいけなくなる可能性が高くなりますので、早急な治療が必要です。

歯周病の末期状態の症状

・歯がぐらぐらする ・歯茎から膿が出る ・歯茎が赤く腫れている ・ひどい口臭がする

ボロボロになった歯を放置するとどうなる?

虫歯や歯周病は自然に治すものではありません。日々の歯磨きを気をつけていても虫歯や歯周病になってしまうことがあるのです。初期の段階であればセルフケアで改善されることはありますが、ボロボロになった歯に関しては自力で治すことはできません。歯がボロボロになると様々な影響が出てきます。

歯以外にも影響が出てくる

歯の健康は全身の健康とも密接に関係しています。虫歯や歯周病が進行することで、糖尿病・動脈硬化・心筋梗塞といった健康を大きく害してしまうリスクも高まります。直接的に病気の原因になるというわけではないですが、歯がボロボロになることで、「うまく噛むことができずに内臓への負担が増える」、「虫歯菌が血管や神経に達する」などによって、間接的に全身の健康へと悪影響を及ぼします。

治療の選択肢が狭まる

歯がボロボロになり末期の状態になると、抜歯をしなくてはいけないケースがほとんどです。虫歯や歯周病が進行することで骨まで溶けてしまう事もあるため、治療できる範囲が狭まっていきます。最終的には抜歯をするしかなく、入れ歯やインプラントなどで対応するしかないという状況になってしまいます。

手遅れだと思っても大丈夫!歯を残せる可能性があります

症状が進行していき、他院では既に手遅れだと診断されて抜歯を勧められた方もいらっしゃるのではないでしょうか?本当は抜歯したくないけど、他の歯に影響が出るから・これ以上悪くなるのが嫌だからなどの理由で抜歯を検討されている方へ。まだ抜歯せずに治療できる可能性があります。そこで、政久歯科醫院では最大限はを残せるような取り組みをしていますので、抜歯を回避できるような治療について紹介します。

CTやレントゲンを使った精密な診断

CTやレントゲンを使用し、虫歯の進行度合いを正しく診断します。神経が失活しているのか、骨が溶けてしまっているのかなど、口内の状況をより細かく診断することで、最適な治療を提供することが可能です。データを元に、保険内でできる処置・保険外で出来る処置についてそれぞれ説明させていただきます。

マイクロスコープ・拡大鏡を用いた正確な治療

繊細な処置が必要な歯科治療において、お口の中が「よく見える」ことが重要です。 手元に狂いがあってはいけないためです。肉眼では見えない細部まで確認することができますので、精度の高い治療が可能です。

根管治療とMTA

まずは根幹治療にて、歯の根を洗浄します。保険適応外の治療となってしまいますが、歯を残せる可能性が上がります。また、MTAとは殺菌力や接着力など根幹治療に適したセメントです。MT Aセメントを利用することで、抜歯が必要なほど悪くなった歯も抜歯を回避できたケースがあります。

抜歯と判断されたけど回避できたケース⇨

総合的な治療で歯を改善

当院では歯がボロボロになってしまった場合の選択肢として、様々な治療方法があります。詰め物や被せ物、入れ歯やインプラント、根幹治療など患者様の歯の状態と希望に合わせてあらゆる治療を提供させていただきます。

・BEFORE

・AFTER

患者様にストレスをかけずに治療を行います

歯がボロボロになるまで放置していた方は、仕事や育児が忙しくて歯医者に行く時間があまりないという方も多いと思います。そこで当院は短期集中治療を行なっています。通常よりも短期間で治療を終わらせることができますので、忙しい方の負担を軽減することが可能です。

まとめ

以上、歯がボロボロになったとしても治療ができる選択肢はございます。お忙しくて諦めてしまっている方も、綺麗に治療ができる可能性がありますし、ご自身の歯を残せる可能性もあります。当院では精密機器を使って治療の精度を上げたり、1回の治療時間を長く取って本来何度か通院が必要な場合でも、1回で終わらせることができたり、患者様の負担が少なく治療ができる体制を整えています。また、歯科技工士とも密な連携をとっておりますので、被せ物などの制作時には時間を大幅に短縮が可能です。歯がボロボロになって諦めてしまっていた方も、当院では治療可能なケースがありますので、まずはお気軽にご相談ください。

政久歯科醫院のボロボロの歯の治療についてはこちら⇨

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設

歯槽膿漏って自覚症状はあるの?|岡山にある歯医者【政久歯科醫院】

2024年7月8日

「歯槽膿漏は沈黙の病気」と言われていることをご存じですか?そのように表現されるのは、歯槽膿漏(歯周病の進行した状態)の初期段階では自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行することが多いためです。このため症状が重くなるまで気づかず、治療を受けることが遅くなりがちです。

〇歯槽膿漏とは?

歯槽膿漏は具体的には、歯茎の炎症が歯槽骨まで達し、骨が溶けてしまうことで歯ぐきがぐらつき、最終的には抜け落ちる状態です。日本では歯周炎の進行した段階を示す言葉として広く使われています。 歯槽膿漏の主な原因は、プラークと呼ばれる歯の表面に付着する最近の塊です。プラークが歯茎の中に侵入し、歯茎の炎症を引き起こします。 歯周病は、歯を支える組織(歯肉・歯槽骨・歯根膜)が炎症を起こし、最終的に歯が抜け落ちる病気の総称です。歯周病は大きく2つの段階に分かれます。

1, 歯肉炎(しにくえん)

歯茎が炎症を起こし赤く腫れる状態です。(歯肉のみが炎症)

2, 歯周炎(ししゅうえん)

歯肉炎が進行すると、歯肉だけではなく歯を支える骨(歯槽骨)にも影響が及び、骨が破壊される状態です。これが進行したものが一般的に「歯槽膿漏」と呼ばれることが多いです。

〇歯周病の主な症状は?

歯周病の初期症状は、歯肉の腫れや出血です。進行すると以下のような症状が現れます。

・歯茎の赤みや腫れ

・歯磨きや食事中の歯茎からの出血

・口臭の悪化

〇なぜ自覚しにくいのか?

1, 痛みが少ない

初期の歯周病は痛みを感じることが少なく、見過ごされがちです。

2, 慢性的な進行

歯周病はゆっくりと進行するため、少しずつ悪化する症状に気づかないことが多いです。

3, 出血が一時的

歯磨きの時の出血を一時的なものだと勘違いしやすく、深刻に受け止めないことがあります。

〇歯槽膿漏に痛みはあるの?

歯槽膿漏(進行した歯周病)では痛みが現れることがありますが、必ずしもすべての人に痛みが生じるわけではありません。以下に痛みの有無とその原因について説明します。

〇痛みの有無

1, 初期段階の歯周病(歯肉炎)

・一般的に痛みはほとんどありません。

・歯茎の赤みや若干の腫れ、出血などが主な症状です。

2, 進行した歯周病

・痛みが出ることがありますが、必ずしも全員が痛みを感じるわけではありません。

・痛みがない場合もあり、知らず知らずのうちに進行していることが多いです。

慢性的に進行するため、痛みが少ないけれど進行すると腫れ・痛みがあります。 歯を支えている骨が少なくなると、歯がぐらつき、咬むと痛みを感じます。

〇歯槽膿漏の治療方法

歯槽膿漏(進行した歯周病)の治療は、症状の進行度によって異なります。いかに、一般的な治療方法を段階的に説明します。

・初期治療(プラークコントロール)

歯周病の原因はプラーク(歯垢)なので、口腔内のプラークを取り除くことが基本です。歯科医や歯科衛生士によるブラッシング指導を行い、プラークを減らしていきます。

・進行した歯槽膿漏の治療

1. スケーリングおよびルートプレーニング

歯と歯茎の間に溜まったプラークや歯石を徹底的に除去し、歯根の表面を滑らかにする治療です。これにより、歯肉の炎症が軽減され、歯周ポケットが浅くなることが期待されます。

2. 抗生物質の使用

重度の感染がある場合、局所的または全身的に抗生物質が処方されることがあります。抗生物質の使用によって、炎症や感染を抑えることができます。

3. 歯周外科手術

症状が進行している場合、以下のような外科的な手術が必要になることがあります。

① 切除手術

歯ぐきを切開して歯根の深い部分を清掃し、再び方々する手術です。これにより、歯周ポケットの深さを減少させます。

② 軟組織移植

歯茎が大きく下がった場合、他の部位から軟組織を移植して、歯茎を再生する手術です。

③ 再製療法

歯槽骨や歯茎の再生を促進するために、特殊な膜やゲルを用いる再生療法もあります。これにより失われた歯槽骨や歯周組織の回復が期待されます。

4. メンテナンス

治療後の再発を防ぐために、以下のようなメンテナンスが重要です。

・定期健診

歯科医による定期的な検診を継続することで、歯周組織を管理し、再発を防ぎます。 毎日の適切なブラッシングのための歯科衛生士によるチェックと、歯科衛生士によるプロフェッショナルケアを受ける事で再発を防ぎます。

政久歯科醫院の予防歯科についてはこちら⇨

・生活習慣の改善

バランスの取れた食事や禁煙、ストレス管理など、全身の健康を保つことも歯周病の予防につながります。

〇まとめ

歯周病は進行性の病気であり、歯槽膿漏は歯周病が進行した状態です。初期段階では自覚症状がないことが多いため、早期発見と早期治療がカギとなります。気になることがあれば出来るだけ早く歯科医を受診し、適切な治療を受ける事が大切です。

政久歯科醫院の歯周病治療についてはこちら⇨

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設

フッ素について|岡山にある歯医者【政久歯科醫院】

2024年7月1日

皆さん、フッ素ってご存知ですか? 「虫歯予防のためにフッ素を塗りましょう」ってよく聞きますよね! しかし、その一方で「フッ素は塗らない方が良い」「身体に悪い」「危険」という話も聞いたことがあるのではないかと思います。 でも実のところ、よく知らないし分からないけど、みんな塗っているし、 歯医者さんで定期検診の時に「フッ素つけておきますね〜」って言われたから 塗っているってことはないですか? そこで今回は、 フッ素についてお話しします。

① フッ素って何?

フッ素とは・・・フッ素(正式にはフッ化物・フッ素化合物)は、虫歯菌の出す酸に抵抗できる歯(溶かされにくくする)をつくったり、虫歯菌の活動を抑制する効果があります。 フッ素はほとんどの食品に含まれるミネラル成分の1つで、魚介類や野菜、肉、牛乳、塩、お茶の葉っぱなど、多くの食品に含まれており、ビタミン類の様に、毎日摂らなければならない必須の栄養素に位置付けられています。特別なお薬というわけでなく、人間の体内では13番目に多く存在する元素と言われています。 日常的に私たちの周りに存在するものだとわかれば安心ですね。 では、「えっ??フッ素は安心安全ってこと?なんで塗らない方が良いって言われるの?」となりますよね。 実は、フッ素単体(F2)の状態だと猛毒だからです。実は、私達の身近な自然界にはフッ素単体では存在せず、形を変えた状態に変化している&ごく微量のため、食べたり飲んだりしても、いきなり《フッ素=危険》にはなりません。 しかし、一度に大量のフッ素を取りすぎると、副作用(急性中毒/慢性中毒)が起こることもあります。

②安全性について

*安全性とは:ある物事についての安全(リスクが許容可能な水準に抑えられている状態)の度合いのこと 例えば、 生きていく上で必要な「塩分」。個人の体の大きさ(体重)や状態(病気の有無など)によって、1日の摂取目安量がありますよね。 適量取ることで、元気に生活できますが、必要以上に取り過ぎると、病気を引き起こす原因となります。 フッ素も同じく、体重によって摂取量の目安が決まっています。 たくさん歯に塗ったからといって、虫歯予防効果が高くなるものではないので、量や使用方法を守ることが大切です。 (詳しく知りたい方は、こちらをご確認ください)

急性中毒

下痢や嘔吐・吐き気・痙攣(けいれん)などが起こる フッ素の急性中毒は2~4mg/kgとされており、体重10kgであれば20mgのフッ素で中毒症状が出る可能性があります。 950ppmで計算すると, 約20kgのお子様が、フッ素ジェル(950ppm/60g)1.7本を一気に飲み込むと中毒量に達する可能性があります。 約60kgの大人であれば、5本程度の計算になりますね💦 その量を飲み込もうと思うと、飲み込めなくはないが、ちょっと無理ですよね・・・ 基本的にはお薬ですのでお子様の手の届かないところでの管理をお願いしています。 また、フッ素は蓄積されることもないので安心してお使いいただけます。

◆低濃度フッ素:日本の薬事法で定められている濃度(500〜1500ppm)でご自宅で毎日使うことによって効果を発揮します。

◆高濃度フッ素:低濃度の約10倍の濃度で、歯科医院や保健所などで塗ってもらうことができます。年に3〜4回程度塗ってもらいましょう。

③塗るとどうなるの?

フッ素には、3つの働きで虫歯の発生と進行を防ぐ効果があります。

1)エナメル質の修復を促進

酸により歯から溶け出したカルシウムやリンを補うこと(再石灰化)を促進します。

2)歯の質を強化

歯の表面を覆うエナメル質を、酸に溶けにくい性質に変え、ムシ歯への抵抗力を高めます。

3)菌の働きを弱める

ムシ歯を引き起こす細菌の働きを弱め、酸がつくられるのを抑えます。

④フッ化物が入っている歯磨き粉の効果的な使い方

◆量

【年齢・お口の中の状況の目安】

*1歳6ヶ月・乳歯の奥歯が生え始め頃:米粒〜小豆(1〜2mm)程度:500〜1000ppm以下

*3歳頃・乳歯が全て生えそろう(20本)頃:グリンピース(5mm)程度:1000ppm以下

*6歳〜・永久歯が生え始め〜生え揃う頃:大豆1個〜2個(1〜2cm )程度:〜1500ppm

◆歯の表面にできるだけ長く留める=うがいは最小限でOK!

ブクブクうがいができないお子様は、歯ブラシで汚れを取る→歯ブラシ洗って水気を切る→フッ素を塗り込む→ その後は飲食を控える うがいができる年齢であっても、フッ素を塗り込んだ後は、うがいはペットボトルのキャップ1杯程度で軽く済ませることをおすすめしています。 ※就寝前(夕食後)がベストタイミング(最低でも30分は飲食を控える)

◆歯の萌出状況も要確認!

奥から2番目(乳歯)が生え始めたら、フッ素を塗り始めましょう。 いつまで塗るかと聞かれることも多いのですが、短くても12歳臼歯(大人の歯の一番奥)が生えて3年間くらいは特に歯科医院での高濃度フッ素塗布をおすすめしています。 また、日々の生活の中で、歯磨き粉(低濃度フッ素配合)を使用することも大切です。 虫歯のリスクが高い歯の根の部分が見えてきている方は、特に定期的に歯医者さんで検診を受け、継続的に高濃度の歯科専用フッ素を塗ってもらうと良いかもしれませんね。

◆歯磨き粉はフッ素の濃度の記載があるものを選ぼう!

歯科医院や薬局やインターネット販売など様々な場所で購入することができます。 濃度(年齢お口の中の状況の目安参照)、フッ素配合(記載名:フッ化ナトリウム・フッ化第一スズ・モノフルオロリン酸ナトリウム)、濃度、タイプ(泡/スプレー/ジェル)、お子様の年齢や歯の萌出状況、家庭で毎日使える味やタイプによって選べるといいですね!選ぶポイントがわからない時は、いつでもお気軽にご相談ください。 ※うがいができない/不安(目安:3歳未満):スプレーやジェルなど研磨剤などの入っていないものを選び、塗るだけでOK! ※うがいができる(目安:4歳以上):歯ブラシで汚れを取り、ジェルタイプを塗り込み、その後は、ペットボトルのキャップ1杯程度の水でうがいをする

⑥ フッ素は魔法の薬ではない?!塗らなくても虫歯予防はできる♪

ここまで「フッ素=虫歯予防に効果的」とお話ししてきました。 フッ素は歯磨きが出来てこそ効果があります! がしかし。。。歯磨きが出来て、フッ素を積極的に取り入れていても、残念ながら虫歯になることがあります。 なぜならば、虫歯には食生活が大きく関係しているからです。 虫歯は、虫歯菌が出す酸によって、歯が溶かされることにより穴が開き進行していきます。酸が口の中に出ている時間や回数が長ければ長いほど虫歯になるのです。 食事3食以外で、間食回数が2回までは虫歯になりにくく、3回以上では虫歯になりやすいという、研究結果もあります。 食事以外で、おやつやジュースを3回以上食べたり飲んだりしている食生活の場合は、フッ素を積極的に取り入れる前に、まず食生活を見直すことから始めることをお勧めします。 いやいや!ちょっと待って!! ただ、子育て中の間食は、母にとってマストアイテムの一つであり、時として救世主! そんなの無理無理〜〜〜 そりゃそうですよね! そんな時は、ぜひ一度相談に来てください!

子育て&歯科衛生としての知識と経験から、フッ素の有効活用方法と食生活、お母さん目線からの様々な角度から、母子共に無理なく虫歯予防ができる方法を一緒に考えます。

政久歯科醫院の予防歯科についてはこちらから⇨

政久歯科醫院の小児歯科・マタニティ歯科についてはこちらから⇨

この記事の筆者

歯科衛生士:中島加奈

プロフィール

- 歯科衛生士歴22年

- 米粉ナチュラルアドバイザー

- 3児の母

- お口育て教室・離乳食講座開催

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設

妊婦の虫歯など、胎児への影響は?|妊娠中に気を付けたいこと|岡山にある歯医者【政久歯科醫院】

2024年6月24日

妊婦さんは、お腹が大きくなるなどの外見的・身体的な変化だけではなく、精神的にも変化があり、生活の色んなことが特別な状況になります。そして、その変化がお口の中の状態にも様々な影響を及ぼします。 ここでは、歯科的な視点で「妊娠中に気を付けたいこと」「予防の為の医院・岡山市の取り組み」などをお伝えします。

〇妊娠に伴う口腔内への影響

妊娠に伴って生じやすい歯科的問題としては、以下のものがあります。

■虫歯の発症・進行

■歯肉炎や歯周炎の進行

■妊娠性歯肉炎

■妊娠性エプーリスの発生

■口内炎の発生

これらは妊娠による食嗜好の変化(酸っぱいもの・甘い物が食べたくなるなど)食事回数の増加、つわりによって満足に歯磨きが出来ないなどの環境の変化が関わっていると考えられています。妊娠期に知っておきたい『妊娠性歯周炎』と『妊娠性エプーリス』について説明します。

・妊娠性歯肉炎とは

妊娠中、特に妊娠終期には歯垢(プラーク)の存在に加えて、エストロゲン・プログステロンといった女性ホルモンが月経時の10~30倍にもなると言われています。このホルモンを好む細菌が増えることにより歯 周炎になりやすくなります。歯茎が腫れたり、出血することがあり、 そのまま不潔にしておくと、歯周病へと進行してしまいます。 妊娠中期から後期にに欠けて症状が悪化しやすいと言われています。 少ない歯垢(プラーク)や歯石で歯茎が腫れてしまい、お口の中全体に炎症が生じること もあります。 歯石の除去・歯磨き等でプラークコントロールを良好にすることで症状を最小限に抑えることができます。

・妊娠性エプーリスとは

妊娠中、歯茎にできる良性の腫れ(腫瘤)のことで、触ると出血したり、痛みを感じるこ とがあります。妊娠16周前後に自覚されることが多く、女性ホルモンの関与、歯石などの影響が指摘されています。出産後に自然に消えてしまうことが多いので、基本的には経過観察をすることとなります。

〇歯周病と早産の関係

歯周病と早産の関係も分かってきています。中等度~重度の歯周病になっている妊婦は、早産や低出産体重児の出産リスクが約7倍高いことがアメリカ・ノースカロライナ大学の研究で分かりました。 早産の原因としては、タバコやアルコール、高齢出産よりも『歯周病の人』のリスクが高いことも分かっています。更に虫歯による炎症によっても、早産の起こるリスクが高まります。このことからも妊娠期間中の歯科治療が重要であることが分かります。

当院の歯周病治療についてはこちら⇨

〇妊娠中に歯医者に行くのが不安な方へ

妊娠中に歯科醫院を受診することに不安を感じる方もいらっしゃると思います。 原則的に妊娠中に「一般的な歯科治療」を行ってはいけないという時期はありませんが、時期によって治療の内容や進め方が大きく変わるので、妊娠されている場合は必ずスタッフにお伝えください。 妊娠初期・中期・後期・出産後に分けて、それぞれの時期に知っておきたいポイントをご紹介します。

・妊娠初期(0~4ヵ月:1週~15週目)

妊娠初期に歯の健康診断を行うのが理想的ですが、妊娠初期は、つわりで治療中に気分が 悪くなることもあります。 消毒のニオイや、口の中を触られることで吐き気をもよおしたり、気分が悪くなりやす かったり、長時間の同じ姿勢がお腹に負担となることがあります。 負担がかかり続けると、脳貧血による立ちくらみや起立性低血圧が起こりやすくなりま す。この時期は、まだ赤ちゃんの状態も安定していないので、歯科治療を行う際には注意 が必要です。過度な緊張や長時間による治療はなるべく避ける時期です。

・妊娠中期(5~7か月:16週~27週目)

この頃には「安定期」と呼ばれる時期になっています。虫歯治療・歯周病治療など、いず れも必要な処置があればこの時期に積極的に治療することをお薦めします。受診される際 には途中で体調が優れなくなったり、楽な体勢などがあれば、遠慮なくスタッフに伝えて くださいね!できれば分娩までに治療を終えられると良いでしょう。

・妊娠後期(8~10か月:28週目~)

長時間の治療が妊婦さんの負担となるため、基本的には積極的に治療するのではなく応急 処置を行います。激しい痛みがある場合など、我慢できないような症状がある場合は、歯 科医師にご相談ください。

・出産後

出産後は免疫力が回復する2か月後が良いでしょう。

〇胎児へ薬の影響があるのか心配という方へ

歯科治療だけではなく、お薬の胎児への影響も心配される方も多いと思います。 ここでは、時期ごとにお薬が胎児に与える影響についてご紹介します。

・受精前~妊娠4週未満

この時期を『無影響期』といい、順調に妊娠が継続ができていれば赤ちゃんは薬の影響を 受けていたとしても完全に修復されて、形態的な異常は生じないとされています。

・妊娠4週目~8週未満

この時期を『絶対過敏期』といい、器官形成期で中枢神経が形成され、心臓や目、手足な どの重要な器官が作られ、薬や放射線による影響を最も敏感に受ける時期です。

・妊娠8週~16週未満

この時期を『相対過敏期 / 比較過敏期』といい、心臓中隔などの臓器や性器が形成される 時期です。大きな奇形には繋がりませんが、器官の形成も続く時期であるため、薬の服 用は慎重になる必要があります。

・妊娠16週~分娩

この時期を『潜在的過敏期』といい、胎児の形態異常は生じませんが、胎児の機能・発達 に影響します。 多くの薬剤は胎盤を通過して、胎児に移行します。 全妊娠期間使用可能な薬剤もあるため、妊娠している方は必ずその旨を伝えてください。

〇妊娠期の歯科検診の重要性

妊婦さんが歯科を受診される際は、ご自身の口腔内の変化に応じた対応と同時に、母体内で発育している胎児の健全な発育をも考慮した対応・アドバイスが必要になります。 当院では『マイナス1歳からの予防』として、虫歯予防・歯周病予防を行っています。 大人のお口を健康に保つことは生まれてくる我が子への虫歯菌の感染や低体重児出産などのリスクを下げることができます。 つわりや体調の変化により、普段通りの歯磨きが難しい場合も、うがいをする・小さめの歯ブラシの使用等でお口の中の清潔を保つ工夫を提案させていただきます。

当院の予防歯科についてはこちら⇨

〇『妊婦・パートナー歯科健康診査』制度について

岡山市の取り組みとして、岡山市民である妊婦さんとそのパートナーを対象にした『妊婦・パートナー検診』があります。 妊娠期間中に1回、歯科検診と保健指導を受けることができます(クリーニングや治療ではありません) 妊婦さん、そしてパートナーがご自身のお口の中を健康な状態に保つこと、自分やお子様のお口の健康を守る為の方法・知識を付けることを目的としています。 そのためにも、まずは今の自分のお口の中がどのような状態かを知り、歯科医師・歯科衛生士からのアドバイスを受ける事が大切です。 今の状態を知ることで、出産前に適切な対応を考えることが出来ます。 母子共に健康で出産を迎える為にも、歯科の受診をお薦めします。 政久歯科醫院では、マイナス1歳からの予防に加えて胎児の発育との関連もお話ししています。特に胎児期の歯の発育に適切な栄養(タンパク質やカルシウム、ビタミンA、C、D等)の摂取が重要といった栄養・食事に関する指導も行っているので、ご家族みんなで『我が子の為の予防』に取り組まれてみてはいかがでしょうか?

この記事の監修者

院長:政久 直紀

経歴

- 広島大学歯学部 卒業

- 医療法人光済会 森本歯科医院 勤務

- 医療法人明生会 明生会歯科診療所 院長

- 政久デンタルオフィス 開業

- 政久歯科醫院 移転開業

- 医療法人社団BLISS 開設

歯を削りたくない方へ|歯を削らなくてもよい場合があります|岡山にある歯医者【政久歯科醫院】

2024年6月17日

歯は削るほど弱くなるため、初期段階の虫歯は削らずに治療することが理想的です。本記事では、歯を削ることなく虫歯を治せるのか、虫歯の初期段階でできる治療法と歯を削らずに済ませる予防策を紹介します。

歯を削らずに管理していきます

虫歯の進行は、C0~C4までの5段階に分類されます。C0段階は初期虫歯であり、この時点では歯のエナメル質が溶け始めているだけで穴は開いていません。初期虫歯は、適切なケアと治療により、削ることなく対応が可能です。 そもそも虫歯は、歯の表面であるエナメル質が酸にさらされ溶けた状態です。エナメル質は人体の中で最も硬い組織ですが、飲食物に含まれる糖分がお口の中の細菌と反応し、酸を生成します。この酸がエナメル質に作用し、歯の成分であるカルシウムやリンといったミネラルを溶かしてしまうのです。この現象を「脱灰(だっかい)」と呼び、進行すると虫歯の原因となります。 一方で、脱灰によって失われたミネラルが歯に戻ることを「再石灰化」と言います。フッ素塗布やフッ素入りの歯磨き粉を使用することで再石灰化を促進し、エナメル質を強化することで初期の虫歯をコントロールすることができるのです。

当院の虫歯治療についてはこちら⇨

そもそも歯を削らなくてはいけないのはどんな時?

歯を削らなければならない状況は、虫歯が進行してしまった場合です。

虫歯が進行している時

歯を削る必要が生じる主な理由は、虫歯です。虫歯が進行し、エナメル質に穴が開いて、象牙質や神経まで影響が及んだ場合は、虫歯治療で歯を削る必要があります。 虫歯治療では、虫歯菌に感染した部分を完全に除去するために歯を削ります。この処置を怠ると虫歯が悪化し、痛みや腫れを引き起こす可能性があるからです。さらに感染が広がるとケースによっては抜歯が避けられなくなることもあります。 削った部分は、詰め物や被せ物で歯の見た目と機能を回復します。 虫歯治療後に詰め物をする場合、歯の形を整えて詰め物が安定する基盤を作ります。クラウンやブリッジを装着する際も同様です。歯を削って土台を作ることで修復物がしっかりと固定され、長期間にわたって機能するようにします。

歯を削らないといけなくなる前に!予防策について

歯は削れば削るほど脆くなります。虫歯治療などで削った歯は、神経を抜いたり、抜歯になる可能性が高まるため、虫歯を未然に防ぐことが重要です。ここでは、虫歯を作らない、進行させない予防策を紹介します。

フロスや歯間ブラシを使ったセルフケア

皆さんは毎日歯を磨いていると思いますが、その際にフロスや歯間ブラシも使用していますか?実は、歯ブラシだけでは約60%の汚れしか取り除けません。虫歯や歯周病を予防するためには、歯垢の除去率を少なくとも80%以上にする必要があります。 フロスは、歯と歯の間の狭い隙間のプラークを取り除くのに効果的です。一方、歯間ブラシは、より広い隙間やブリッジの下など、フロスが届きにくい部分に使用できます。セルフケアの一環として、毎日の歯磨き後にフロスや歯間ブラシを使う習慣を身につけることが大切です。

歯医者の定期検診に行こう

虫歯予防は自宅でのケアだけでなく、定期的な歯科検診も必要です。どれだけ丁寧に歯磨きをしても、磨き残しはどうしても発生します。特に、歯周ポケットの中や歯と歯の間、奥歯の後ろなどは、セルフケアだけで汚れを落とすのは困難です。 歯医者の定期検診では、プロフェッショナルによるクリーニングも受けられます。歯垢や歯石、着色汚れもしっかりと除去することが可能です。フッ素を塗布することで歯の強化も行います。 また、虫歯や歯周病のチェックも行われるため、どんどんと進行してしまう前に適切な治療につなげられます。定期検診を受けることで、虫歯予防につながり歯を削らなくて済む可能性が高まります。お口の状態に応じて異なりますが、3ヶ月に1回を目安に検診に行きましょう。

当院の予防歯科についてはこちら⇨

歯を大幅に削る治療とは?

歯を大幅に削る治療は、大きな虫歯になって神経を抜かなければならない時や、被せにする時に必要です。

根管治療

根管治療は、虫歯が歯の神経まで進行した場合に行われる治療です。虫歯菌に感染した歯の神経を取り除き、内部を清掃して消毒し、その後土台を立てて被せ物を装着します。神経を取り除く過程で歯を大きく削る必要が生じますが、これは神経にアクセスしやすくし、虫歯を完全に取り除くためです。根管治療に取り組む前は、治療の流れについて歯科医師から詳しい説明を受け、納得した上で臨みましょう。

当院の根管治療についてはこちら⇨

被せ・クラウン

一方、クラウンは、歯の見た目を回復させるために用いられる治療です。歯の外側を大幅に削った後、被せ物を装着します。美しい仕上がりが得られるものの、削る量が多いため、選択する際は治療内容やリスクをしっかりと理解しておくことが重要です。

当院の被せ物についてはこちら⇨

親知らずの抜歯は痛い?|岡山にある歯医者【政久歯科醫院】

2024年6月10日

「親知らずの抜歯は痛かった!」とか「親知らずを抜いた後、顔が腫れた!」などマイナスな感想や体験を耳にしたことはありませんか?親知らずの抜歯は多くの人にとって不安を感じるもののようです。しかし正しい情報を持つことで不安を和らげることができます。親知らずが痛んでいたり、親知らずの抜歯を考えている方に、親知らずの抜歯時や抜歯後の痛みについて解説していきましょう。

抜歯時の痛み

麻酔が十分に効いていない場合

通常、抜歯は局所麻酔を使用して行われるため、手術中に痛みを感じることはありません。しかし、麻酔が完全に効いていない場合、痛みや不快感を感じることがあります。 麻酔が効いていないと感じた場合は、すぐに歯科医師に伝えて追加の麻酔を受けるようにしましょう。

圧迫感や引っ張られる感じ

局所麻酔のため、麻酔が効いている状態でも「歯を引っ張られる感じ」や「グイグイ押される圧迫感」といった感覚を覚えることはあります。

振動や音

痛みとは違いますが、不快に感じることとして、歯を抜くために使われる器具の振動や音が気になる方もいます。 この圧迫感や引っ張られる感じ・振動や音については【静脈内鎮静】を行うこ とで解決できます。

抜歯後の痛み

手術部位の炎症

麻酔が切れた後に感じる最初の痛みは鈍く重い感じの痛みです。手術による組織の損傷により起こった炎症で「鈍いズキズキする痛み」や「じんわり痛む感じ」「腫れて重たい感じ」「圧迫される感じ」と表現されるこの痛みは通常、手術後の数日間続きます。 冷却シートを使って腫れを軽減し、処方された鎮痛剤を使用することで痛みを和らげることができます。

感染

抜歯後の傷口が感染すると、痛みや腫れ、膿が出ることがあります。「脈打つような痛み」「ズキズキする感じ」の痛みを伴います。特に血流が増える夕方から夜にかけて痛みを強く感じることがあります。 感染のリスクを減らすためには、処方された薬をきちんと服用すること・適切な口腔ケアと衛生管理が重要です。 抜歯後の口腔ケアの指示を守り、異常を感じた場合は早めに歯科医師に相談しましょう。

縫合部位の違和感

抜歯後、傷口を縫合することがあります。縫合部位が引っ張られる感じや軽い痛みを感じることがあります。 通常、数日以内に慣れますが、強い痛みや違和感が続く場合は歯科医師に相談してください。

ドライソケットによる痛み

ドライソケット(Dry Socket)は、親知らずなどの抜歯後に発生することのある合併症です。 抜歯後に血液の塊(血餅)が抜歯窩(歯が抜かれた後の穴)から失われるか、形成されないことによって発生する痛みを伴う状態です。通常、血餅は抜歯窩を保護し、治癒を促進しますが、これがないと骨が露出し、強い痛みと感染のリスクが高まります。 抜歯後2〜4日以内に発生することが多く、鎮痛剤が効かないほどの強い痛みが特徴です。 直ちに歯科医師の相談し、消毒や洗浄、投薬等適切な処置を受けることが大切です。

痛みを和らげるための対策

鎮痛剤の使用

歯科医師から処方された鎮痛剤を使用することで、痛みを効果的に和らげることができます。 感染のリスクがある場合、鎮痛剤とともに抗生物質が処方されることもあります。

冷却

腫れた場合でも、氷などで冷やしすぎるとかえって治癒を悪くします。濡れタオル・冷却シートなどで冷やすことが推奨されます。

まとめ

親知らずの抜歯は不安を感じることが多い手術ですが、適切な診断と施術及びケアでその不安を軽減することができます。抜歯時の痛みは麻酔によって管理され、抜歯後の痛みや腫れも適切な処置で和らげることができます。疑問や不安がある場合は、遠慮せずに歯科医師に相談してください。

親知らずの抜歯についてはこちら⇨

歯周病も虫歯と同じように初期の段階では痛みを感じる事もないので、気づかずに症状が進んでしまっているなんてことがあります。歯周病が進行すると歯茎や顎の骨が破壊されて歯がぐらぐらしてきて、最終的には歯が抜け落ちてしまう事もあります。 末期まで進んでしまうと、治療が困難になって抜歯をしなくてはいけなくなる可能性が高くなりますので、早急な治療が必要です。

歯周病も虫歯と同じように初期の段階では痛みを感じる事もないので、気づかずに症状が進んでしまっているなんてことがあります。歯周病が進行すると歯茎や顎の骨が破壊されて歯がぐらぐらしてきて、最終的には歯が抜け落ちてしまう事もあります。 末期まで進んでしまうと、治療が困難になって抜歯をしなくてはいけなくなる可能性が高くなりますので、早急な治療が必要です。